自分も妻もそれぞれ別の会社で働いています。

それぞれの勤務先で社会保険に加入しています。

妻はこれから出産・育児のため、産休・育休に入る予定です。

【質問1】

妻は産休・育休中で給料がゼロになりますが、妻の勤務先の社会保険に加入したままになるのでしょうか?

それとも自分の社会保険の扶養になるのでしょうか?

【質問2】

税金の扶養の方はどうなるのでしょうか?

以上、2つの質問について、順番に回答していきます。

関連 税金に関する相談どこで誰にするのがいいの?税理士や税務署に相談する方法まとめ

注:この記事はよくありそうな質問と回答を一般化して記事にしています。特定の人に対する個別具体的な相談事例ではありません。

もくじ

(1) 社会保険の扶養

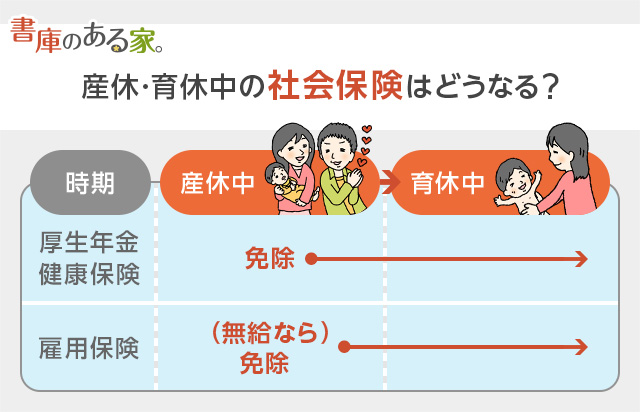

まず、社会保険は「妻の勤務先で加入したまま」になります。

そのため、夫の社会保険の扶養になることはありません。

なお、毎月の給料から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料は、産休・育休中は免除されます。

そのため、支払いはありませんが、自分の勤務先の健康保険証をそのまま使います。

また、雇用保険料も「無給」の場合は免除です。

関連 働くママの産休・育休中にもらえるお金と社会保険・税金まとめ

子どもが生まれた後の育休中の間も、妻の勤務先の社会保険に加入したままです。

なお、生まれた子どもについては夫側の扶養にして、夫の勤務先から子ども用の健康保険証を発行してもらうことになります。

(2) 税金の扶養

続いて「税金」の扶養です。

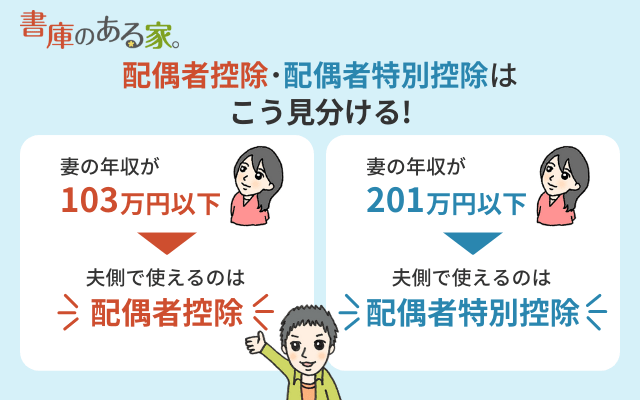

妻の年収が「201万6,000円未満」なら、夫の扶養になって夫側で節税ができます。

このとき、妻の社会保険がどうなっているかは何の関係もありません。

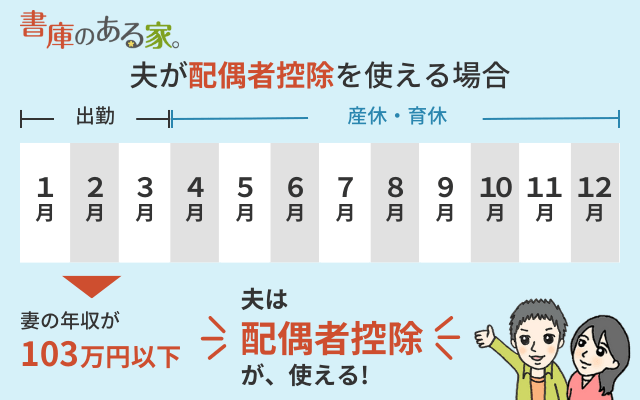

例えば4月から産休・育休になって年収が103万円以下になるような場合は、夫側で「配偶者控除」を使うことができます。

関連 共働きでも産休・育休中は扶養に入れる!配偶者控除で節税しよう!

子どもが生まれた後も育休中で年収が「201万6,000円未満」なら、夫の扶養になって夫側で節税ができます。

社会保険と税金の扶養は別でもいいのか?

ここでよく出る質問は

- 社会保険:扶養ではない

- 税金:扶養になる

と別でもいいのか?というものです。

特に勤務先の給与計算の担当者から

「社会保険と税金の扶養は必ず一致させてください」

と言われるケースがありますが、本来は間違いです。

この2つは条件が違うので、一致しないこともあるからです。

ただ、会社の管理上、一致させたいのでそういうことを言うケースがあるようです(間違いです)。

そのため、今回のように社会保険と税金の扶養が別々になることもあります。