この記事では令和7年分の確定申告でふるさと納税の申告をしたい方へ

- 必要書類

- 確定申告書の具体的な書き方

をご紹介します。

「医療費控除」と「ふるさと納税」を併用する場合は、必ず次の記事で作成してください。

ふるさと納税は

- ワンストップ特例申請

- 確定申告

の2種類の方法があります。

寄附先が6か所以上だとワンストップ特例申請が利用できず、確定申告をする必要があります。

また、5か所以下でもワンストップ特例申請の手続きをしていなった場合は確定申告をしましょう。

ふるさと納税の確定申告書は

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

を使って無料で作成することができます。

この記事は、e-Tax(電子申告)と書面(紙)による提出の両方に共通する入力方法をご紹介しています。

マイナンバーカードによってどうやってするかについては、サイトの指示に従って進めてください。

確定申告書の提出期限は

令和8年3月16日月曜日まで

です(今年は15日が休みのため)。

還付を受けるための申告は令和8年1月1日から5年間有効です。

ただし、住民税の計算を考えると、3月16日までに申告を終わらせることをおすすめします。

関連 還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由

もくじ

ふるさと納税の必要書類

必要書類一覧

確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう。

- 給与所得者の源泉徴収票

- 寄附金の受領証明書

- マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)

- 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)

※e-Taxをする場合は、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICリーダライタ

※郵送で提出する場合は、提出用の封筒と切手(個人的にはレターパックライトがおすすめ)

確定申告書の作成準備

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。

※以下、パソコン画面のスクリーンショットを使って説明しています。

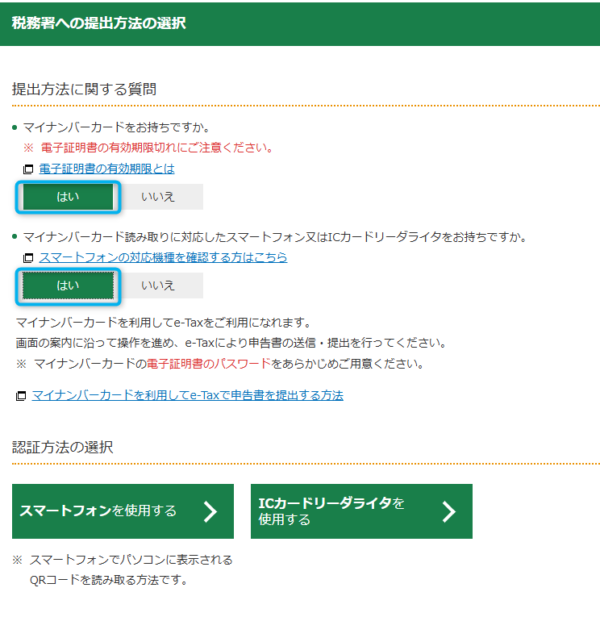

▼提出方法に関する質問

(1) マイナンバーカードでe-Taxをする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「はい」

- 「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」で「はい」

を選び、「スマートフォンを使用する」または「ICカードリーダライタを使用する」のいずれかを選ぶ。

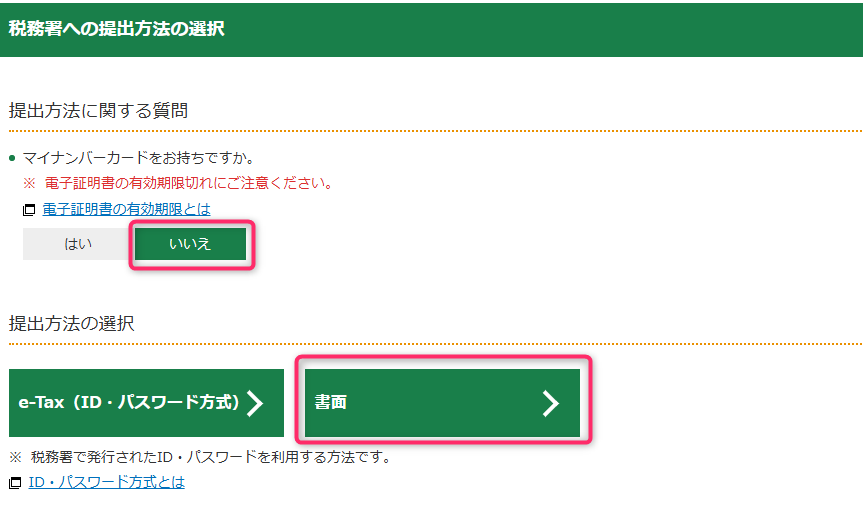

(2) 書面(紙に印刷して提出)をする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「いいえ」

- 「提出方法の選択」で「書面」

- 「確認」で「このまま次へ進む」

- アンケートに答えて「このまま次へ進む」

- 次の画面も「このまま次へ進む」

- 「ご利用のための事前確認を行います」で「利用規約に同意して次へ」

▼作成する申告書等の選択

まず「令和7年分の申告書等の作成」を選ぶと次の画面になるので、1番左の「所得税」をクリックします。

次の画面(xmlデータの読込)は過去の確定申告データがなければ「次へ」を選びます。

▼本人情報の確認

自分の生年月日を入力します。

▼申告する所得の選択

会社員・公務員の場合は「給与」を選びます。

この記事では説明を簡単にするため、「給与」のみとしています。

その他の収入がある場合は、該当するものをチェックしてください。

▼申告する所得に関する質問

確定申告についていくつか質問に答えていきます。

今回は

- 給与所得の源泉徴収票(1枚のみ)

- 勤務先で年末調整(済んでいる)

- 年末調整の内容(変更しない)

- 予定納税額の通知なしなど(該当しない)

を想定しています。

もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。

※回答に応じて、さらに質問が追加される場合があります。

これで事前準備は完了です。

右下の「次へ」を選びます。

給料情報の入力

ここから給料に関する情報を入力していきます。

「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。

※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。

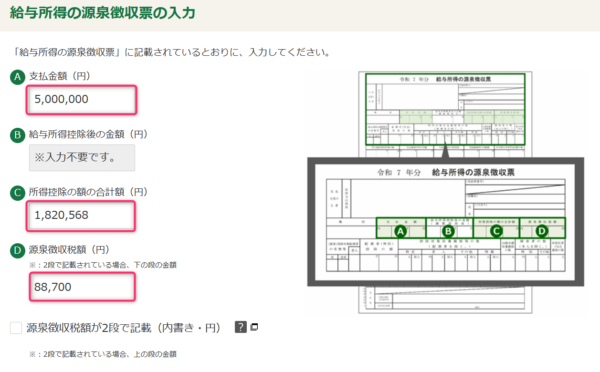

▼源泉徴収票の入力

「源泉徴収票」を見ながら

- 支払金額

- 所得控除の額の合計額

- 源泉徴収税額

の3つの金額を入力します。

※今回の具体例では、社会保険料控除(760,568円)、配偶者控除(38万円)、基礎控除(68万円。所得336~489万円の場合)が年末調整済みで、「所得控除の額の合計額」が1,820,568円という前提です。

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は「記載あり・なし」を選びます。

「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。

「支払者」には、自分の勤め先の情報(住所・名前)を入力します。

以上を入力したら、右下の「入力内容の確認」を選びます。

※「入力が間違っている場合」、または「勤務先の年無調整の計算自体が誤っている場合」はエラーになります。再度、源泉徴収票の金額をご確認ください。

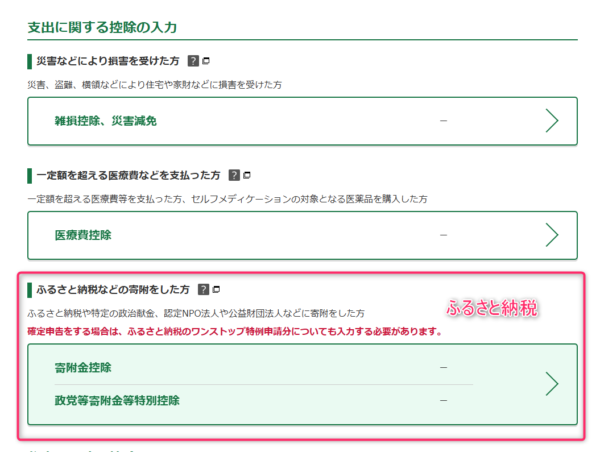

ふるさと納税情報の入力

ふるさと納税の「寄附金の受領証明書」をすべて用意してください。

「ふるさと納税などの寄附をした方」の「寄附金控除」を選びます。

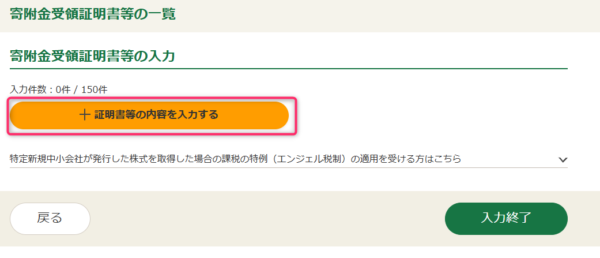

▼寄附金控除等の入力

「証明書等の内容を入力する」を選びます。

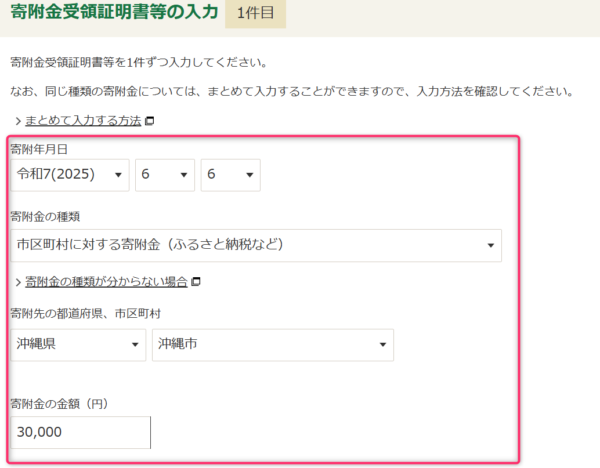

別画面が出てくるので、各項目を1か所ずつ入力していきます。

- 寄附年月日

- 寄附金の種類(「市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選ぶ)

- 都道府県・市区町村の選択と名称

- 寄附金の金額

※「寄附先の所在地」と「寄附先の名称」は自動的に表示されます。

他のふるさと納税も入力する場合は、下の「別の寄附先を入力する」を選びます。

入力が終わったら、「入力内容の確認」を選びます。

寄附の一覧が表示されるので、よければ「入力終了」を選びましょう。

これでふるさと納税の入力も完了です。

元の画面に戻るので、下にスクロールして「次へ」を選びます。

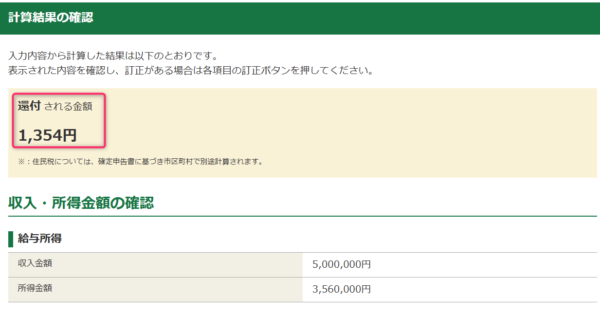

計算結果の確認

確定申告の結果、「還付される金額」が表示されます。

念のため1つずつ確認し、よければ1番右下の「次へ」を選びます。

(1) 還付額が少ないのはなぜ?

ここで

「え? 思ったより還付されるお金が少ない・・・」

と思われるかもしれません。

これは所得税から還付される金額です。

ふるさと納税は所得税だけでなく「住民税」も節税になります。

多くの方は、住民税の節税の方が多いのでここに表示される還付金額は少ないです。

しかし「住民税で節税される金額」は、この国税庁の「確定申告書等作成コーナー」ではわかりません。

住民税は「市町村」が計算するので「6月頃」にわかります。

(2) 還付額が0円なのはなぜ?

また、還付金額が「0円」になる場合もあります。

例えば年末調整で住宅ローン控除などをして、源泉徴収税額(天引きされる所得税)が0円になっている場合です。

ただし、所得税は還付されなくても、住民税が節税になっている場合があります。

こちらもこの画面ではわかりません。

詳細は次の記事に書いています。

関連 ふるさと納税で住民税が還付されるのはいつから?税額控除を確認する簡単な方法

関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!

基本情報の入力

最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。

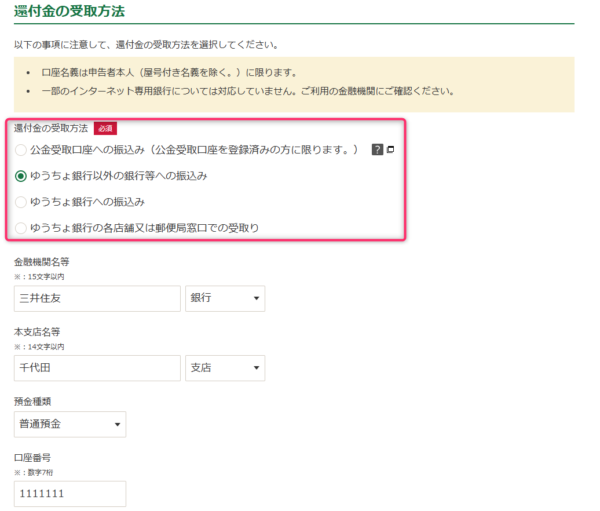

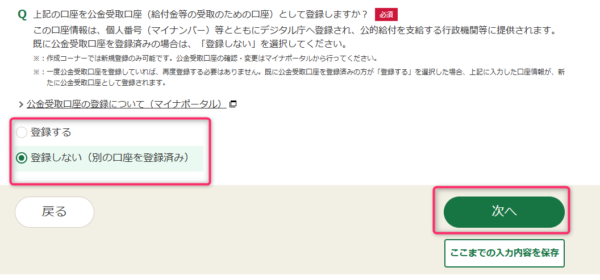

▼還付口座の入力

還付口座の情報を入力します。

例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。

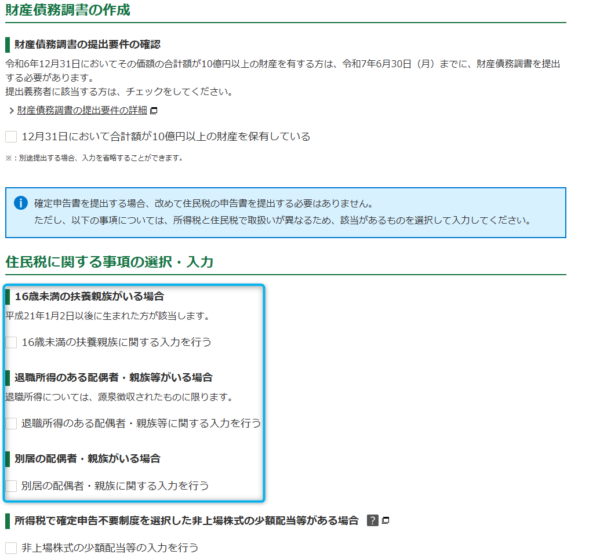

▼財産債務調書・住民税等

財産債務調書は無視して進めます。

住民税に関する事項は、該当するものがあれば入力します。

▼氏名・住所等の入力

氏名・電話番号を入力します。

住所を入力します。

申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。

「その他の項目の入力」は、

- 世帯主の氏名:自分が世帯主の場合は「ご自身が世帯主」を選ぶ

- 世帯主からみた続柄

- 整理番号:空欄でも可

- 提出年月日:空欄でも可

を入力します。

右下の「次へ」を選びます。

▼マイナンバーの入力

対象者がいる場合、マイナンバーカードの12桁の数字を入力します。

これで基本情報の入力は完了です。

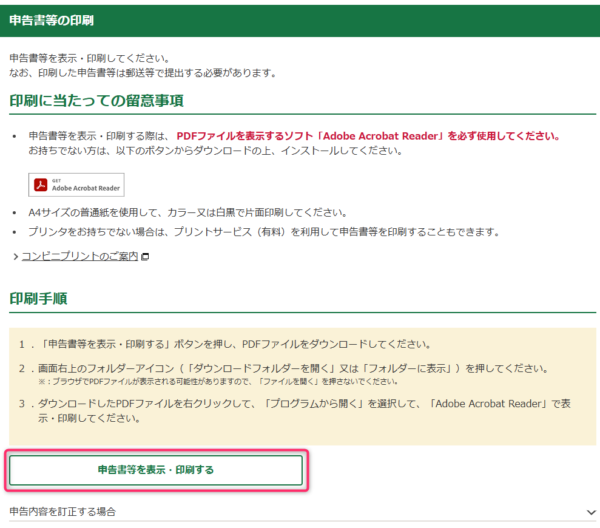

確定申告書の印刷方法

いよいよ確定申告書の印刷です。

下の「申告書等を表示・印刷する」を選ぶとPDFファイルが出力されます。

※e-Taxの場合は、送信前の「確認用」が出力できるため、この段階で内容が正しいか、確認しましょう。

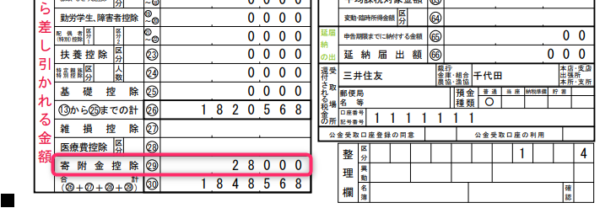

(1) 確定申告書 第一表

ふるさと納税については、左下の29欄の「寄附金控除」で寄付をした金額から2,000円を引いた金額が書かれています。

例では3万円のふるさと納税のため、28,000円になっています。

(2) 添付書類台紙 ※紙で提出する場合

紙で提出する場合は、次に「添付書類台紙」が出て、

- マイナンバーに関する書類(コピー)

を貼ります。

※源泉徴収票の提出は不要です。

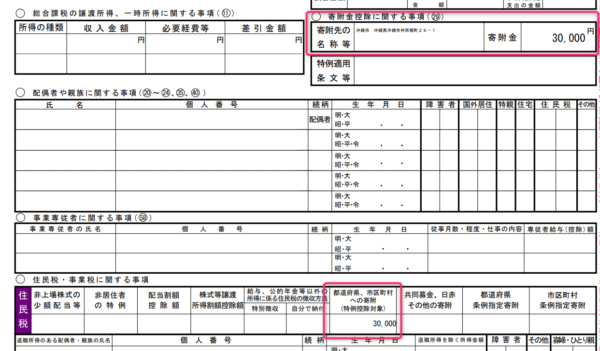

(3) 確定申告書 第二表

第二表は「ふるさと納税」の詳細について書かれている書類です。

【税務署に提出】

第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。

ふるさと納税を受ける場合は

- 「寄附金控除に関する事項」

- 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象)」←特に重要!!

の2か所に寄付をした金額が記載されているか確認しましょう。

(4) 各書類の「控」

「第一表」「第二表」がもう一度出てきますが、これは「控用」です。

国税庁は令和7年から「第一表」に収受印を押すのを廃止しました。

なお、来年の確定申告(令和8年分)からは、この控用も廃止され、控えが必要な場合は、自分で控えを作成・保管することになります。

(5) 提出書類等のご案内

確定申告書を紙で提出する場合は、「提出書類等のご案内」に注意点が書かれています(この用紙自体の提出は不要)。

ふるさと納税の確定申告をする場合は、「寄附金の受領証明書」の原本と一緒に提出しましょう。

郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。

申告書一式自体を郵送する場合は、「レターパックライト」がおすすめです。

関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ

(参考) e-Taxで提出する場合

指示に従って、提出(送信)をしてください。

送信後に、正式な確定申告書類を印刷することができます。

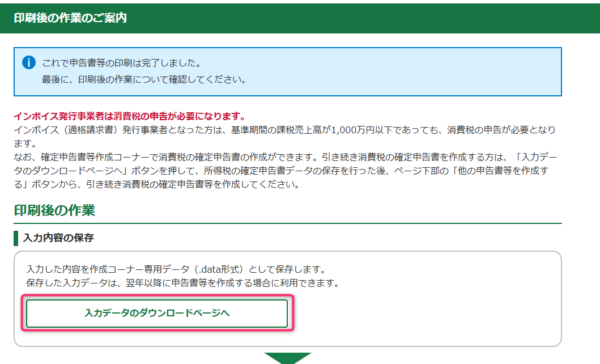

入力データの保存

「入力データのダウンロードページへ」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。

「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。

こで全部終了です。

お疲れさまでした。

以上、ふるさと納税の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。

所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。

電子申告(e-Tax)を利用すると、さらに早く還付を受けることができます。

まとめ

ふるさと納税に関する記事は、ふるさと納税のカテゴリに整理しています。

あわせてご確認ください。

あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。