ふるさと納税をしている方は年々増加しています。

しかし、全員がふるさと納税で得しているかといえばそうではありません。

この記事では、ふるさと納税でよくある10の失敗事例をまとめました。

例えば、返礼品のもらい方の注意点や住宅ローン控除との併用のしかたを解説しています。

ふるさと納税の落とし穴にはまらないように注意してください。

もくじ

失敗1:ふるさと納税をしたのに手続きをしなかった!

テレビでふるさと納税の番組を見て

「自分も牛肉やウナギが手に入るなら、やってみたいな」

と思って寄付を申し込む方も多いでしょう。

後日、牛肉やウナギが届いて

「こんなに美味しいものが食べられるなんてなんて幸せなんだろう」

と思って手続きが必要なことをすっかり忘れている方がたくさんいます。

手続きは、次の2種類のうちいずれかが必須です。

(1) 翌年3月15日までに税務署に確定申告

ふるさと納税の受領書を添付して確定申告をする方法です。

(2) 翌年1月10日までに各市町村にワンストップ特例申請

ワンストップ特例は、次の両方に該当する場合に行うことができます。

- 年末調整のみの場合

- 寄付先の自治体が5か所以下の場合

ふるさと納税をすると市町村から送られてくる申請書を提出します。

すると、市町村同士で勝手に情報交換をして、あなたが住んでいる市町村の住民税が安くなります。

逆に言えば、次のうち1つでも該当する方は、ふるさと納税も含めて確定申告をしなければなりません。

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)で確定申告

そもそも確定申告をする人は、年末調整だけでは終わりではありません。

ふるさと納税も一緒に確定申告をすることになります。

確定申告をするとワンストップ特例は無効になるので注意してください。

6か所以上の自治体に寄付

6か所以上になると市町村の手続きの負担が重くなるので、ワンストップ特例が認められていません。

確定申告が必要となります。

関連 ふるさと納税ワンストップ特例の後に医療費控除をする人がやらないと損すること

失敗2:領収書や寄付金受領証明書をなくした!

「確定申告」をする場合には、証明書類(領収書や受領証明書)が必要です。

自治体によっては再発行してくれないところもあるので、しっかり保管しておきましょう。

特に、年のはじめの1月とか2月にもらうとなくす確率が高いですね。

医療費控除を受けるために医療費の領収書をせっせと集めている方は、同じところに保管しておくといいでしょう。

住宅ローン控除を受けるために書類を保管している方は、同じところに入れておくとよいでしょう。

そうでない方は、例えば、通帳など重要なものと一緒に管理してはいかがでしょうか。

これがあればお金が戻ってくる(あるいは税金を払うのが少なくなる)わけですから、立派な金券です。

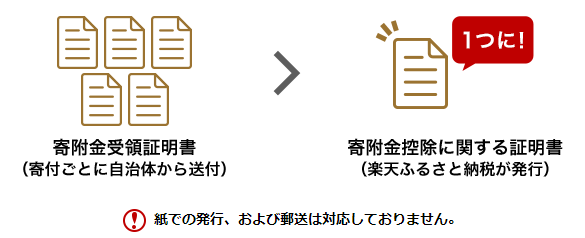

なお、令和3年分から楽天ふるさと納税などのサイトを利用すると、1つにまとめた「寄附金控除に関する証明書」が発行されます。

[公式] 楽天市場「電子証明書ご利用ガイド」

各市町村からの寄附金受領証明書を何枚も保管したり、郵送を待つ必要もありません。

失敗3:「上限」を超えてふるさと納税をしたため、自己負担が2,000円を超えた!

「ふるさと納税は、自己負担が2,000円ですよ!」

とよく言われますが、いくら寄付しても2,000円ということではありません。

例えば、年収500万円で家族は妻(配偶者控除あり)のみのサラリーマンの場合、49,000円が最も得をする寄付額となります(参考:総務省の目安表)。

上限ギリギリの49,000円を寄付した場合、自己負担2,000円を引いた47,000円分が節税になります。

もし49,000円を超えると、自己負担は2,000円からどんどん増えていきます。

同じ年収500万円でも、「独身」の人や「共働きで子どもがいない世帯(DINKS)」は、配偶者控除や扶養控除がないため、61,000円まで自己負担2,000円となります。

目安はあくまで目安です。

他にも医療費控除や住宅ローン控除がある場合には目安の金額が変わるので、シミュレーションをしないとわからないのが現実です。

自己負担が目安よりも多くなる可能性がある点に注意しましょう。

失敗4:医療費控除、住宅ローン控除で所得税が0円になるのでふるさと納税をあきらめた!

ふるさと納税は、医療費控除・雑損控除・住宅ローン控除と併用できます。

しかし、医療費控除・雑損控除・住宅ローン控除をした結果、所得税が0円になる方が、ふるさと納税ができないと思ってふるさと納税を断念する場合がよくあります。

所得税が0円の場合でも、ふるさと納税は来年払う住民税を減額することで行われます。

ただし、自己負担が2,000円になる上限が総務省の目安表より少なくなる可能性があります。

そこで

「目安を知りたい」

という方のために、2つの方法をご紹介します。

参考1:控除上限額シミュレーション | ふるさと納税 [ふるさとチョイス]

なお、このサイトを見た方は、税理士に無料で相談ができるようです。

もう1つは見た目が複雑ですが、住宅ローン控除の影響までちゃんと計算しようとすると、こちらの方がよさそうです。

参考2:給料,年金,副業,自営業から所得税,住民税,社会保険料,手取りの簡易計算ツール (住宅ローン控除,医療費控除,ふるさと納税併用)

失敗5:収入ゼロなのに「自分の名前」で申し込んだ。

ふるさと納税は「払った所得税が還付される」または「来年支払う住民税が減る」制度です。

所得税や住民税を払う必要がない人がふるさと納税をしても税金のメリットはありません。

テレビでふるさと納税の特集を見ていたらこんな話がありました。

ふるさと納税を知ったとある専業主婦の方が2万円分のふるさと納税を「自分」の名義でして、いろいろな特産品をもらって喜んでいました。

しかし、自分には税金のメリットはないことを後で知り、単に2万円を出して割高な特産品を手に入れたという事実にショックを受けていました。

税金のメリットを受けたい場合は、必ず収入がある(多い)方の名義で行いましょう。

失敗6:収入ゼロなのに「自分名義のクレジットカード」で申し込んだ。

最近は、ネット上でクレジットカードを使って申し込みができるものが多いですよね。

例えば専業主婦の方が、自分名義のクレジットカードで申し込めば、領収書は自分の名前で来てしまいます。

そうすると、ふるさと納税で控除できないため、税金のメリットを受けようがありません。

なお、ふるさと納税のサイトによってはクレジットカードの名義にかかわらず、

「誰が会員になっているか」

で判断しているものもあります。

とはいえ、クレジットカードを自分以外の他人(家族を含む)に利用させるのは、本来、違法です。

会員名とクレジットカードの名義が異なるとクレジットカードが強制解約になる場合もあるのでご注意ください。

失敗7:同じ自治体に年2回して、2回目は何ももらえなかった!

これは税金の仕組みではありませんが、よくあるので注意が必要です。

1回目のふるさと納税をして、気に入ったからもう1回「同じ年」にふるさと納税をしたら

「あなたは既に1回、特産品をもらっているので2回目はありません」

と言われてしまったという失敗事例があります。

難しいのは、自治体によって

- 1月~12月単位で1回のみ

- 4月から翌年3月単位で1回のみ

など制限がバラバラだったりします。

同じ市町村に2回目のふるさと納税をするときは、あらかじめ条件をよく確認しましょう。

失敗8:特産品は「一時所得」の対象ということを知らなかった!

ほとんどの人には影響がありませんが、特産品は所得税の課税対象で「一時所得」に該当します。

ただし一時所得は50万円までは特別に控除があるので、ほとんどの人は特産品をもらってもそこに税金はかかりません。

少し注意が必要なのは、一時所得には「生命保険金」や損害保険金の満期返戻金も含まれます。

全部合わせて50万円を超えると課税されます。

失敗9:ふるさと納税のことを「税務署」に聞いたらたらいまわしにされた!

税務署は、所得税・贈与税・相続税などの「国税」が専門の役所です。

一方、住民税(地方税)は都道府県・市町村が担当しています。

ふるさと納税は「住民税(地方税)」を中心とした制度のため、わからないことがあったら

市町村に聞く

のが筋と言えます。

また、市町村だったらどこでもいいかと言えばそんなことはなくて、「自分の住んでいる市町村」に聞くのが大事です。

「私はどれくらいまでだったら自己負担2,000円でふるさと納税ができますか?」

というような質問に対しては、市町村も税務署も答えられないかと思いますのでご注意ください。

ふるさと納税の仕組みに関する質問や、その市町村にふるさと納税をした場合にもらえる特産品に関する質問などが中心になります。

失敗10: クレジットカードでふるさと納税ができるのにしなかった!

さて、これが最後です。

税金自体とは何の関係もありませんが、自治体の中には、クレジットカードでふるさと納税ができるところがあります。

現金でふるさと納税をしても、クレジットカードでふるさと納税をしても、もらえる特産品が変わるわけではありませんが、クレジットカードで払えば、クレジットカードのポイントが貯まります。

どうせ同じお金を払うなら、払い方を工夫してはいかがでしょうか?

3 件のコメント

こんにちは。いつも楽しく記事を読ませていただいております。

イデコ 加入時にふるさと納税の限度額が下がってしまうそうですが、可能でしたらどれくらい限度額が変わるかの計算方法を記事にしていただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。

>ふるさとさん

こんにちは!neronaです。

ご提案ありがとうございます。

ケースバイケースでどうしてもわかりづらくなってしますのでやや不安ですが、

できそうなら今後記事にしたいと思います!

どうもありがとうございます!もし計算法が難しかったら、年収50or100万ごとでざっくり早見表、とかでも助かります。