私の妻が産休(産前産後休業)を取ったとき、妻から

「私の社会保険とか税金って、どうなるの?」

と質問されました。

勤め先の会社に言われるとおりに産休や育休(育児休業)を取得するための手続きをしたものの、

- 給料はもらえないのに収入はどうなるの?

- 出産費用はちゃんと払えるの?

- 社会保険や税金はどうなるの?

とお金の心配がありますよね。

しかし、産休・育休中は安心して出産・子育てができるように支援制度があります。

この記事では働くママの産休・育休中にもらえるお金と社会保険・税金についてご紹介します。

関連 共働きでも配偶者控除は使えるの?産休・育休中は節税のチャンス!

関連 産休・育休中で会社にいなくても年末調整書類の提出は必要ですか?

もくじ

働くママの産休・育休中にもらえるお金と社会保険・税金

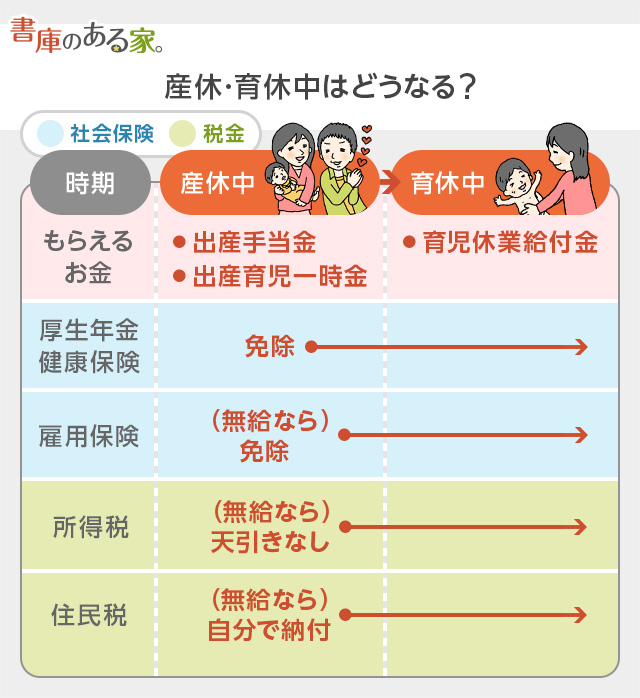

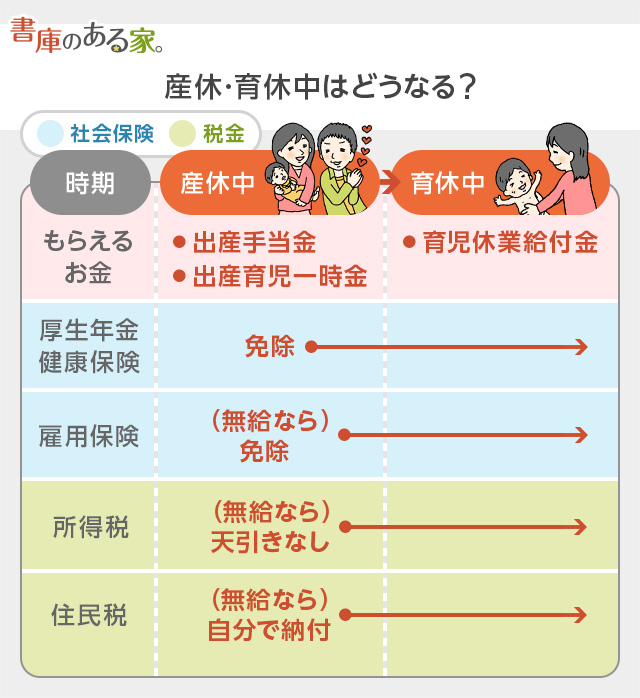

最初に全体像を1つにまとめました。

【前提条件】

- 現在働いている

- 産後も仕事を継続する

- 「勤務先」で健康保険に加入

もし出産・子育てを機に退職する場合は異なるのでご注意ください。

では、1つずつ見てみましょう。

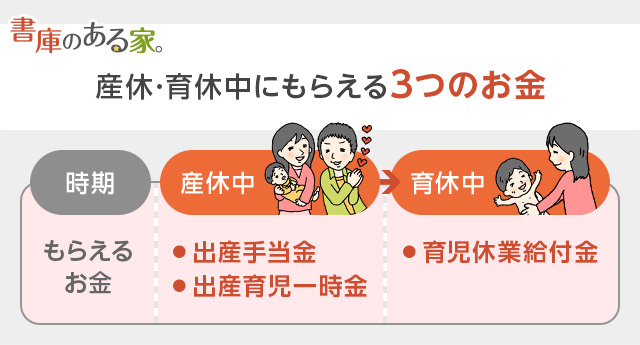

産休・育休中にもらえる3つのお金

産休・育休中は、ほとんどの会社が給料を支払いません。

しかし、それでは安心して子どもを産み育てることができないため、次の3つのお金がもらえます。

- 出産手当金

- 出産育児一時金

- 育児休業給付金

(1) 出産手当金

原則として出産をはさんで産前42日(多胎なら98日)・産後56日の休みがいわゆる「産休」です。

この期間中は自分が加入している健康保険から出産手当金をもらいます。

出産手当金は、ざっくり言えば、次のように計算します。

- 月給÷30=日給

- (日給×2/3)×産休した日数

でもこれだとちょっと難しいですよね。

そこで社会保険のプロである社会保険労務士さんが作った計算ツールがわかりやすいのでご紹介します。

- 社会保険労務士法人アールワン「産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール」

【計算例】

- 出産予定の子どもの数:1人

- 勤め先の都道府県:東京都

- 毎月の額面給与:20万円

- 出産育児一時金:50万円

- 出産手当金:約43万円

- 育児休業給付金:約121万円

なお、休業期間は最初に「出産予定日」を入れると自動的に出されるようになっています。

(2) 出産育児一時金

健康保険に加入している人(本人・扶養家族)なら、子ども1人につき50万円がもらえます。

健康保険の対象にならない検診費、分娩(ぶんべん)・入院費などの出産費用を支援するためのお金です。

会社員は、自分が加入している勤務先の健康保険組合などに申請します。

- 直接支払制度

- 受取代理制度

の2種類があります。

現在は健康保険から産院へ直接支払いをする「直接支払制度」が原則です。

産院には自分で支払って、後で健康保険組合に申請して一時金をもらうのが「受取代理制度」です。

我が家はクレジットカード払い対応の産院だったので「受取代理制度」を使いました。

クレジットカードで支払って、たくさんポイントをゲットしましたよ。

(3) 育児休業給付金

仕事を続けるママさんは、会社に育休を申請することができます。

しかし育休中も給料がもらえない場合がほとんどです。

そのため、自分が加入している雇用保険から育児休業給付金がもらえます。

もらう先がさっきまでと変わりましたね。

- 健康保険:(1)出産手当金と(2)出産育児一時金

- 雇用保険:(3)育児休業給付金

もらえる金額は、期間ごとに異なります。

- 180日目まで:月給×67%

- 181日目以降:月給×50%

※「上限」があり、毎年変わります。

こちらも先ほどのツールでぜひ計算してみてください。

- 社会保険労務士法人アールワン「産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール」

この計算ツールでは育児休業給付金について3パターンが選べます。

- 子どもが1歳の時点で職場に復帰する場合(原則)

- 子どもが1歳の時点で保育園に入園できない場合

- 子どもが1歳半の時点でも保育園に入園できない場合

なお、育児休業給付金の支払いは2か月ごとですが、1番最初にもらえるのは4~5か月後になる場合があります。

給料も給付金ももらえない空白期間が発生するので、家計のやりくりには注意しましょう。

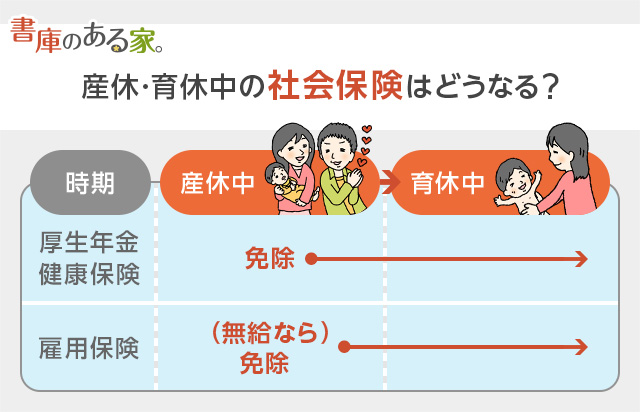

産休・育休中の「社会保険」はどうなる?

社会保険とは主に

- 厚生年金保険

- 健康保険

- 雇用保険

のことです。

ほとんどの場合、3つとも産休・育休中は免除です。

厚生年金保険・健康保険は免除!

毎月の給料から天引きされている健康保険料や厚生年金保険料は、産休・育休中は「免除」されます。

少し前まで「産休中」は負担がありましたが、制度が変わって現在は育休中と同様に「免除」となりました。

雇用保険料は無給なら免除!

雇用保険は「無給」の場合には免除です。

正確には「支払う必要がない」状態となります。

もし産休・育休中も会社から給料をもらっている方は、雇用保険料が天引きされる場合があります。

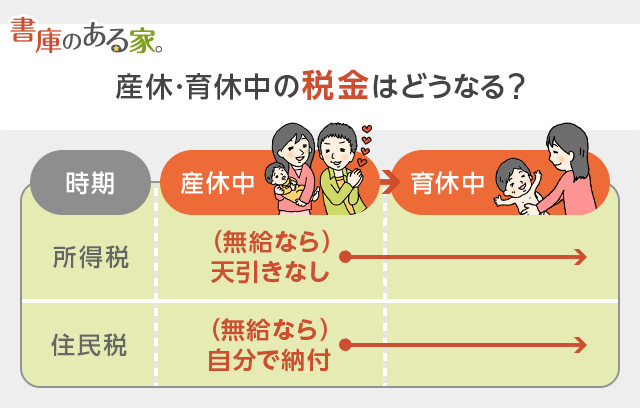

産休・育休中の「税金」はどうなる?

所得税は天引きされない!

所得税は、毎月の給料に対して天引きされる金額が決まっています。

しかし、会社から給料をもらわない「無給」の場合には、天引きする必要はないので所得税はありません。

産休・育休中にもらえるお金(出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金)は、すべて「税金の対象外」です。

所得税はかかりません。

もらった金額がそのまま自分のものになります。

なお、「年末調整はどうするの?」という疑問もあるかと思います。

詳しくは次の記事を参考にしてください。

住民税は産休・育休中も払い続ける!

「所得税は払わないのに住民税は払い続けるってなんで?」

と思うかもしれませんね。

実は住民税は「時間差攻撃」なのでこうなってしまいます。

住民税は「前年1年間」の所得に対してかかります。

その支払いは今年6月から翌年5月にかけて12分割して毎月の給料から天引きされます。

「前年」に働いていたときの所得に対する住民税を今年の6月から翌年5月にかけて払わないといけません。

今年が産休・育休中だろうが関係なく、支払う必要があるのです。

しかし会社から給料をもらえないので、住民税が天引きができません。

基本的には市町村から直接「住民税の納付書」が届いて、「自分」で銀行などに行って納付することになります。

また、産休前に残りの住民税を「一括」して給料から天引きされるケースもあるので、勤め先に確認しましょう。

一方で産休と育休で今年は1円も給料をもらわなければ、所得はありません。

産休・育休中にもらえるお金(出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金)は、すべて「税金の対象外」だからです。

来年支払う住民税は0円となり、来年は楽になります。

住民税は時間差攻撃です。

遅れてやってくるのを忘れないようにしましょう。

産休・育休中の「扶養」はどうなる?

産休・育休中の「税金」の扶養

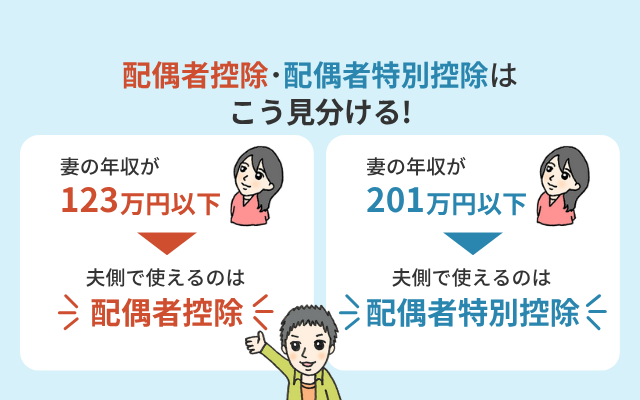

産休・育休中、あなたは夫の「税金の扶養」になって配偶者控除や配偶者特別控除を夫側で使える可能性があります。

※配偶者控除については、令和7年分から20万円引き上げられています(以前は「年収103万円以下」)。

5~7万円も節税できます(夫の年収によっては使えない場合もあります)。

詳細は次の記事をご覧ください。

関連 共働きでも配偶者控除は使えるの?産休・育休中は節税のチャンス!

産休・育休中の「社会保険」の扶養

一方、社会保険の扶養は税金の扶養と取扱いが異なります。

産休・育休中に無給だったとしても、夫の健康保険の扶養になる必要はありません。

- 所得税・住民税:「夫」の扶養→配偶者控除、配偶者特別控除で節税

- 健康保険:「自分」の健康保険に加入したまま(健康保険料は免除)→出産手当金、出産育児一時金をもらう

「税金と社会保険で扶養が違っていていいの??」

と思われるかもしれませんが、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」はそれぞれ別の制度です。

税金の扶養の中に「社会保険の扶養にも入っていること」という条件はありません。

その逆も同じです。

夫の会社の担当者が

「社会保険と一致していないとダメだから税金の方だけ扶養にできない」

と言って、配偶者控除・配偶者特別控除を認めないケースをよく聞きます。

一致しないといけなルールはありません。

会社の顧問税理士さんにできるかどうか確認してもらいましょう。

まとめ

働くママの産休・育休中にもらえるお金と社会保険・税金について解説しました。

このほか、会社によっては年収に応じて配偶者手当(家族手当、扶養手当)を出しているところもあります。

産休・育休中の場合、共働きでバリバリ働いていたときにはもらえなかった手当がもらえるかもしれないので、必ず条件を確認しましょう。

関連 共働きでも配偶者控除は使えるの?産休・育休中は節税のチャンス!

6 件のコメント

こんにちは^ ^

いつもお得な参考になるブログありがとうございます!

いつも勉強させていただいています。

いま育休期間で今回のブログもとても参考になりました^ ^

厚生年金養育期間標準月額特例申告書を提出した方がいいとチラリと聞いたことがあるのですが、こちらは提出した方がいいのですか?

周りもやってないし、あまり聞いたことがないので、、、、

管理人さんが色々お詳しいのでお伺いしました。

もし何かご存知でしたら教えていただきたいです!

>けろるーさん

こんばんは。neronaです。

お読みいただきありがとうございます^^

ブログ内ではカバーしていませんが、次の記事が詳しかったのでご紹介させていただきます。

【3歳未満の子がいる方は要手続き】厚生年金の養育特例の手続きについて

https://jijinews-kihon.com/child/

ありがとうございます!

とても詳しいサイトで勉強になりました^ ^

手続きはめんどくさそうですが、やはりしておいたほうがやさそうですね、、、

ありがとうございます!

>けろるーさん

わざわざ返信ありがとうございます!

今共働きで、同じ会社に勤めていて、

産休育休を取った社員がいないと言うサービス業で勤めています

サービス業ですと通常、産休に入る際に、産んだあとにも『子供が熱を出した』等すぐに帰れるようにパート等に変わることが通常でしたが、

この記事を読んで、

今まで夫婦ともに会社に尽くしてきた分、

なんとからならないか、

と上司に話しました

こちらの記事が大変わかりやすく

とても伝わりやすかった為、

当社でも明確に産休育休制度を

掲示されるようになりました

ありがとうございます

迫田さん

こんにちは。neronaです。

なんと!嬉しいお言葉ありがとうございます^^

行動されたことももちろん素晴らしいですが、そこでこの記事を活用いただき大変うれしいです。

今後の社員の方にとっても制度が活用しやすくなったのは非常に意義深いですね。

わざわざコメントをいただき、ありがとうございました。今後もがんばります!