この記事では令和7年分の確定申告で医療費控除の申告をしたい方へ

- 必要書類

- 確定申告書の具体的な書き方

をご紹介します。

医療費控除の確定申告書は

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

を使って無料で作成することができます。

この記事は、e-Tax(電子申告)と書面(紙)による提出の両方に共通する入力方法をご紹介しています。

マイナンバーカードによってどうやってするかについては、サイトの指示に従って進めてください。

「そもそも医療費控除がよくわからない!」という方は、先に下記の記事をお読みください。

関連 医療費控除の確定申告で還付するために気つけたい12のこと

関連 医療費控除の対象になる交通費は?ガソリン代,タクシー代,電車代,バス代の判定と書類の書き方

確定申告書の提出期限は

令和8年3月16日月曜日まで

です(今年は15日が休みのため)。

還付を受けるための申告は令和8年1月1日から5年間有効です。

ただし、住民税の計算を考えると、3月16日までに申告を終わらせることをおすすめします。

関連 還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由

もくじ

医療費控除の必要書類

必要書類一覧

確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう。

- 給与所得者の源泉徴収票

- 医療費の領収書(病院・診療所・薬局など)

- 寄附金の受領証明書(ふるさと納税もした場合)

- マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)

- 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)

※e-Taxをする場合は、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICリーダライタ

※郵送で提出する場合は、提出用の封筒と切手(個人的にはレターパックライトがおすすめ)

医療費集計フォームの準備

確定申告書を作成する前に医療費の領収書の整理をします。

- 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)

- 医療機関別(病院・診療所・薬局別)

に領収書を整理しておきましょう。

日付の順番にする必要はありません。

この記事では「Excel」で作成する前提でご紹介します。

※自分で医療費の明細をまとめたExcelがある場合はそれを利用することもできます。

※確定申告の入力フォームで直接1件ずつ入力する方法もあります。

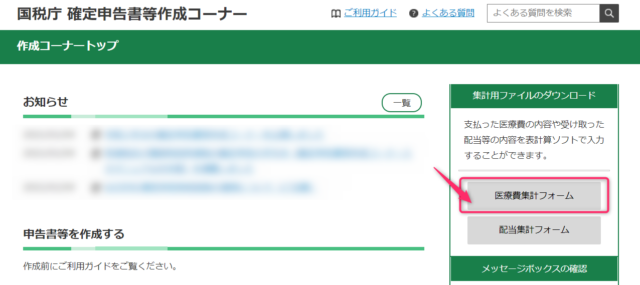

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の右にある「医療費集計フォーム」を選びます。

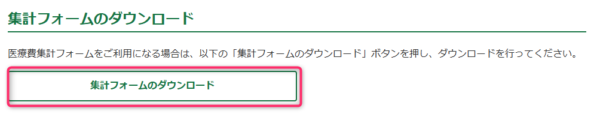

「医療費集計フォームダウンロード」を選ぶとExcelがダウンロードされます。

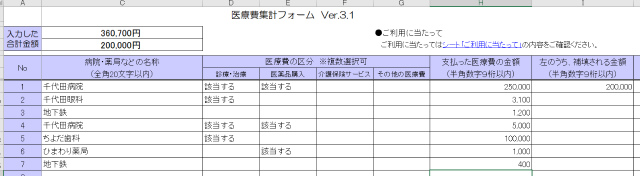

このExcelに

- 個人別(本人・配偶者・子ども・親の別)

- 医療機関別(病院・診療所・薬局別)

で合計金額を入力します。

(入力例)

通院のための交通費がある場合には、医療費の区分は「その他の医療費」を選びましょう。

交通費は「人ごと」にまとめて入力できるので、A病院に行った交通費、B病院に行った交通費など分ける必要はありません。

さらに詳しい入力方法を知りたい方は、次の記事をお読みください。

関連 医療費控除の明細はエクセルで!医療費集計フォームの入力方法

確定申告書の作成準備

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。

※以下、パソコン画面のスクリーンショットを使って説明しています。

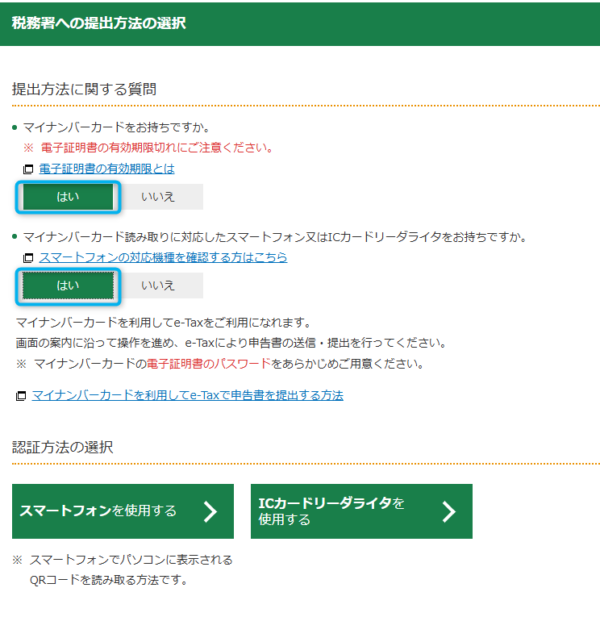

▼提出方法に関する質問

(1) マイナンバーカードでe-Taxをする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「はい」

- 「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」で「はい」

を選び、「スマートフォンを使用する」または「ICカードリーダライタを使用する」のいずれかを選ぶ。

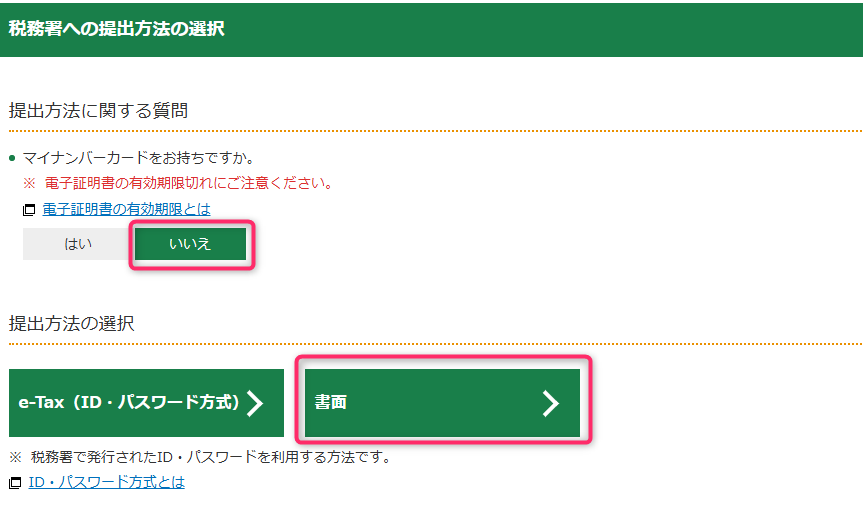

(2) 書面(紙に印刷して提出)をする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「いいえ」

- 「提出方法の選択」で「書面」

- 「確認」で「このまま次へ進む」

- アンケートに答えて「このまま次へ進む」

- 次の画面も「このまま次へ進む」

- 「ご利用のための事前確認を行います」で「利用規約に同意して次へ」

▼作成する申告書等の選択

まず「令和7年分の申告書等の作成」を選ぶと次の画面になるので、1番左の「所得税」をクリックします。

次の画面(xmlデータの読込)は過去の確定申告データがなければ「次へ」を選びます。

▼本人情報の確認

自分の生年月日を入力します。

▼申告する所得の選択

会社員・公務員の場合は「給与」を選びます。

この記事では説明を簡単にするため、「給与」のみとしています。

その他の収入がある場合は、該当するものをチェックしてください。

▼申告する所得に関する質問

確定申告についていくつか質問に答えていきます。

今回は

- 給与所得の源泉徴収票(1枚のみ)

- 勤務先で年末調整(済んでいる)

- 年末調整の内容(変更しない)

- 予定納税額の通知なしなど(該当しない)

を想定しています。

もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。

※回答に応じて、さらに質問が追加される場合があります。

これで事前準備は完了です。

右下の「次へ」を選びます。

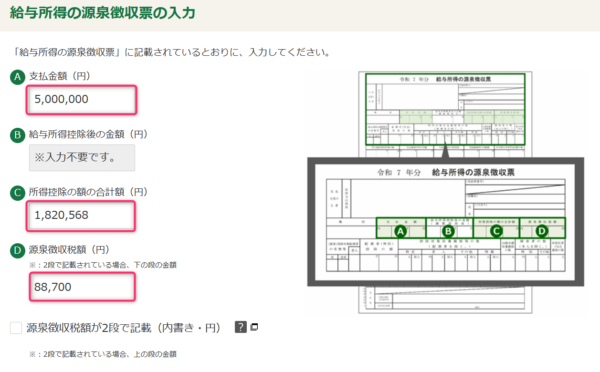

給料情報の入力

ここから給料に関する情報を入力していきます。

「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。

※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。

▼源泉徴収票の入力

「源泉徴収票」を見ながら

- 支払金額

- 所得控除の額の合計額

- 源泉徴収税額

の3つの金額を入力します。

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は「記載あり・なし」を選びます。

「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。

「支払者」には、自分の勤め先の情報(住所・名前)を入力します。

以上を入力したら、右下の「入力内容の確認」を選びます。

※「入力が間違っている場合」、または「勤務先の年無調整の計算自体が誤っている場合」はエラーになります。再度、源泉徴収票の金額をご確認ください。

医療費情報の入力

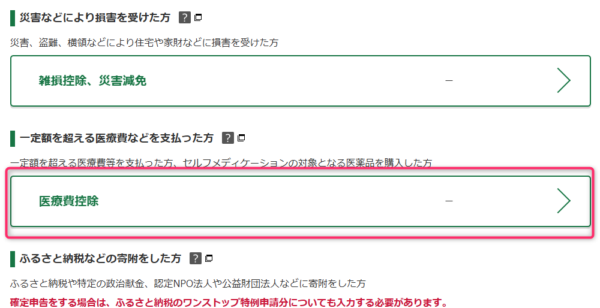

▼所得・控除の入力

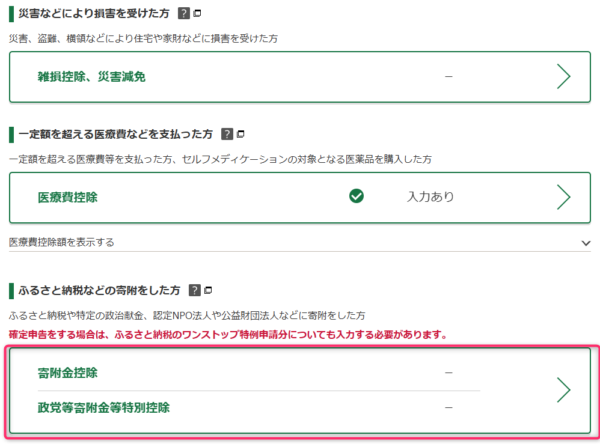

給与を入力すると、「選択された所得の入力」に移るので、「医療費控除」を選びます。

▼医療費控除の選択

「適用する医療費控除の選択」画面となります。

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」から選択します。

今回は「医療費控除」を選び、「次へ」進みます。

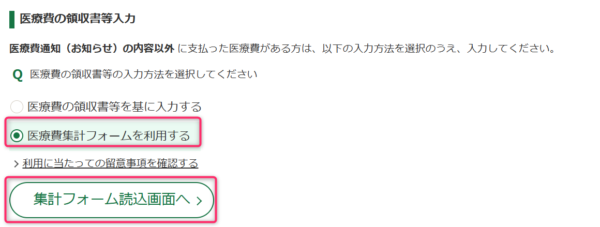

入力方法がいくつかありますが、今回は最初に準備した「医療費集計フォーム」を利用した方法を選んでいます。

「集計フォーム読込画面へ」を選びます。

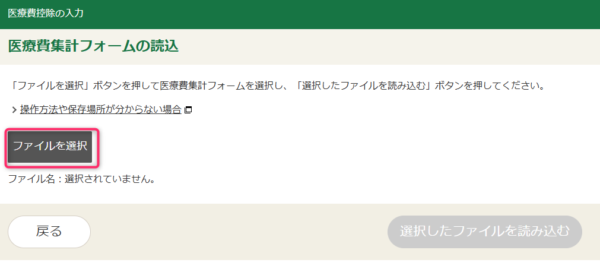

「ファイルを選択」を選び、パソコン上に保管したExcelを選びます。

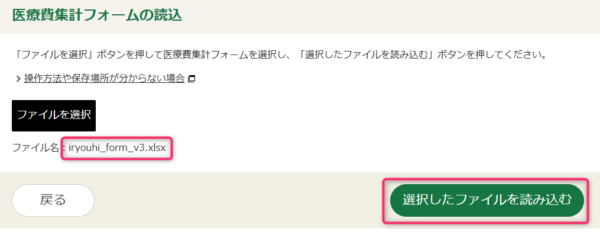

ファイル名(例:iryouhi_form_v3.xlsx)が表示されるので、「選択したファイルを読み込む」を選びます。

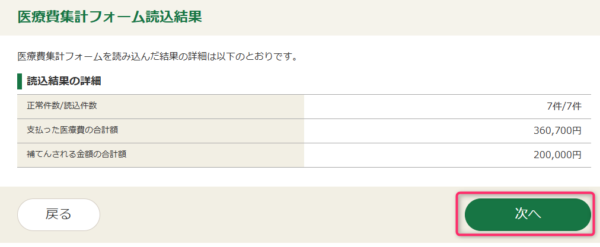

▼医療費集計フォーム読込結果

エラーがなければ読込結果が出るので「次へ」を選びます。

もしエラーがあればのどの部分がおかしいか教えてくれるので、指示に従ってExcelの入力を修正し、再度読み込みましょう。

問題がなければ、右下の「入力終了」を選びます。

【ふるさと納税がある方】

次の「ふるさと納税情報の入力」をそのままお読みください。

ワンストップ特例申請を既にしている場合でも、確定申告の際にはワンストップ特例申請が「なかった」ことにされます。

医療費控除を受ける場合は「寄附金の受領証明書」をすべて用意して、ふるさと納税の各金額を入力をしましょう。

【ふるさと納税がない方】

次の「ふるさと納税情報の入力」は飛ばします。

画面を下にスクロールして「次へ」を選びます。

ふるさと納税情報の入力

ふるさと納税の「寄附金の受領証明書」をすべて用意してください。

医療費控除の1つ下にある「ふるさと納税などの寄附をした方」の「寄附金控除」を選びます。

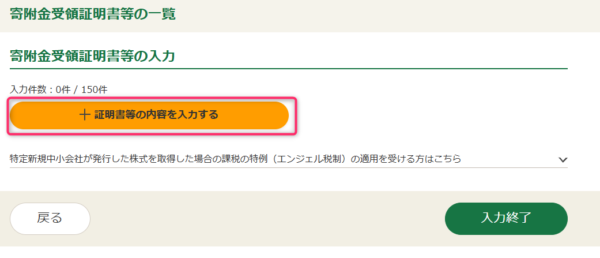

▼寄附金の入力

「証明書等の内容を入力する」を選びます。

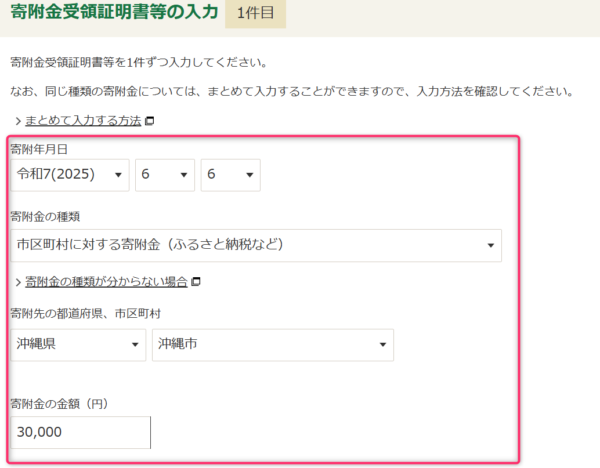

別画面が出てくるので、各項目を1か所ずつ入力していきます。

- 寄附年月日

- 寄附金の種類(「市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)」を選ぶ)

- 都道府県・市区町村の選択と名称

- 寄附金の金額

※「寄附先の所在地」と「寄附先の名称」は自動的に表示されます。

他のふるさと納税も入力する場合は、下の「別の寄附先を入力する」を選びます。

入力が終わったら、「入力内容の確認」を選びます。

寄附の一覧が表示されるので、よければ「入力終了」を選びましょう。

これでふるさと納税の入力も完了です。

元の画面に戻るので、下にスクロールして「次へ」を選びます。

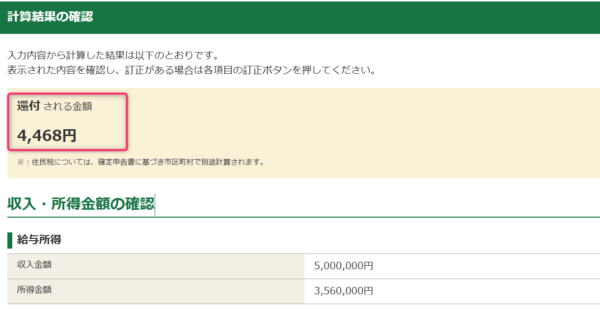

計算結果の確認

確定申告の結果、「還付される金額」が表示されます。

念のため1つずつ確認し、よければ1番右下の「次へ」を選びます。

(1) 還付額が少ないのはなぜ?

ここで

「え? 思ったより還付されるお金が少ない・・・」

と思われるかもしれません。

これは所得税から還付される金額です。

特にふるさと納税は所得税だけでなく「住民税」が大きな節税になります。

多くの方は、住民税の節税の方が多いので、ここに表示される還付金額は少ないです。

しかし「住民税で節税される金額」は、この国税庁の「確定申告書等作成コーナー」ではわかりません。

住民税は「市町村」が計算するので「6月頃」にわかります。

(2) 還付額が0円なのはなぜ?

また、還付される金額が「0円」になる場合もあります。

例えば年末調整で住宅ローン控除などをして、源泉徴収税額(天引きされる所得税)が0円になっている場合です。

ただし、所得税は還付されなくても、住民税が節税になっている場合があります。

こちらもこの画面ではわかりません。

詳細は次の記事に書いています。

関連 ふるさと納税で住民税が還付されるのはいつから?税額控除を確認する簡単な方法

関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!

基本情報の入力

最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。

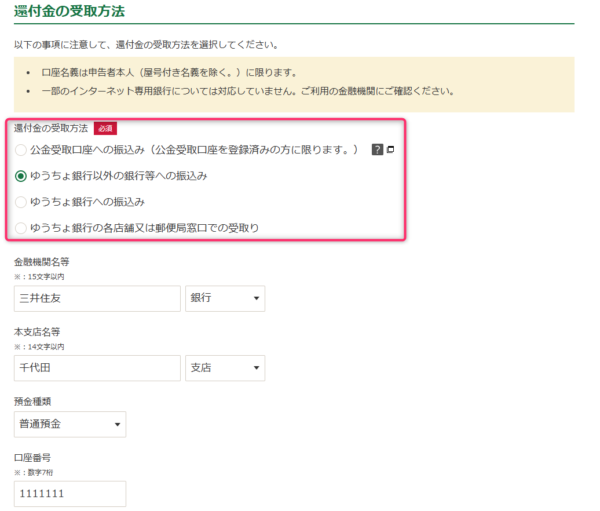

▼還付口座の入力

還付口座の情報を入力します。

例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。

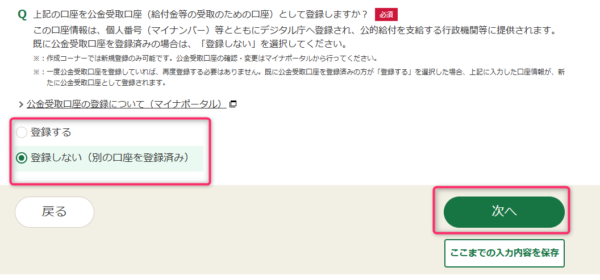

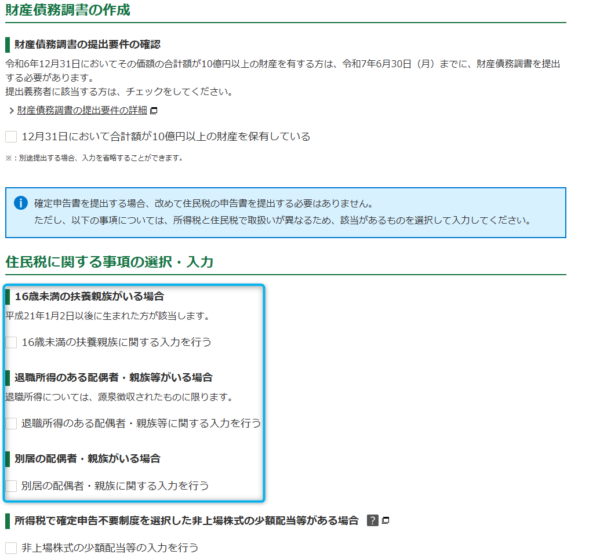

▼財産債務調書・住民税等

財産債務調書は無視して進めます。

住民税に関する事項は、該当するものがあれば入力します。

▼氏名・住所等の入力

氏名・電話番号を入力します。

住所を入力します。

申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。

※「令和8年1月1日の住所」が異なる場合は、「住所が上記と異なる」にチェックを入れて、新しい住所を入力してください。

「その他の項目の入力」は、

- 世帯主の氏名:自分が世帯主の場合は「ご自身が世帯主」を選ぶ

- 世帯主からみた続柄

- 整理番号:空欄でも可

- 提出年月日:空欄でも可

を入力します。

右下の「次へ」を選びます。

▼マイナンバーの入力

対象者がいる場合、マイナンバーカードの12桁の数字を入力します。

これで基本情報の入力は完了です。

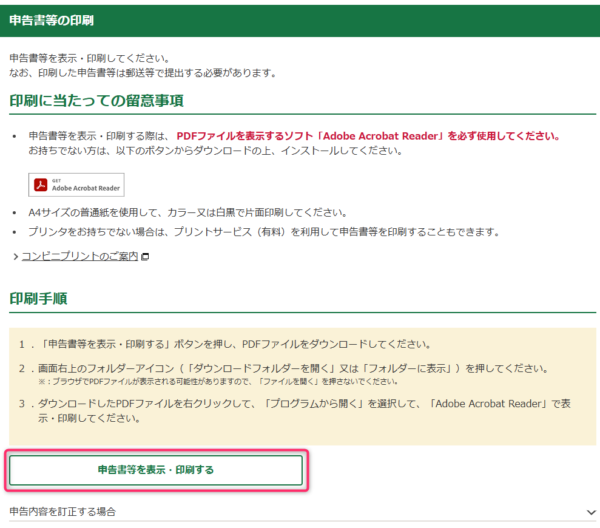

確定申告書の印刷方法

いよいよ確定申告書の印刷です。

下の「申告書等を表示・印刷する」を選ぶとPDFファイルが出力されます。

※e-Taxの場合は、送信前の「確認用」が出力できるため、この段階で内容が正しいか、確認しましょう。

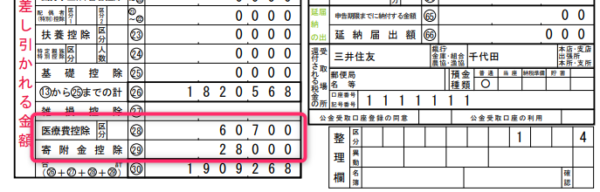

(1) 確定申告書 第一表

左下の28欄の「医療費控除」に金額が書かれているか確認しましょう。

ふつうは、支払った医療費から10万円を引いた金額になります。

また、ふるさと納税をしている場合は、左下の29欄の「寄附金控除」で寄付をした金額から2,000円を引いた金額が書かれています。

例では3万円のふるさと納税のため、28,000円になっています。

(2) 添付書類台紙 ※紙で提出する場合

紙で提出する場合は、次に「添付書類台紙」が出て、

- マイナンバーに関する書類(コピー)

を貼ります。

※源泉徴収票の提出は不要です。

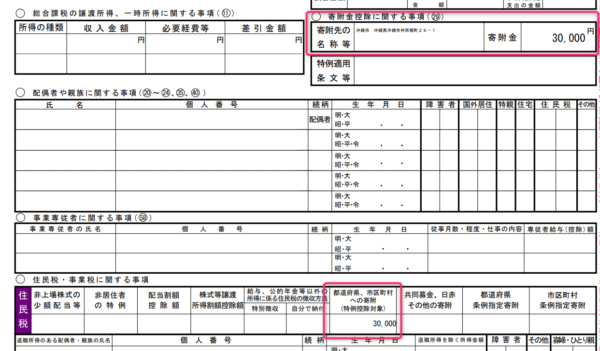

(3) 確定申告書 第二表

第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。

ふるさと納税を受ける場合は

- 「寄附金控除に関する事項」

- 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象)」←特に重要!!

の2か所に寄付をした金額が記載されているか確認しましょう。

※第二表に医療費控除の情報は特に記載されません。

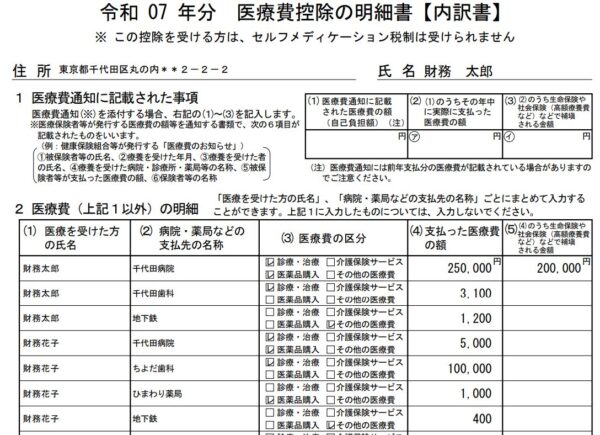

(4) 医療費控除の明細書

医療費控除では「医療費控除の明細書」という書類を作成し、税務署に提出します。

一方、医療費の「領収書」自体は税務署に提出する必要はありません。

医療費の領収書は手元で5年間の保管が必要となります。

(5) 各書類の「控」

「第一表」「第二表」「医療費控除の明細書」などがもう一度出てきますが、これは「控用」です。

国税庁は令和7年から「第一表」に収受印を押すのを廃止しました。

なお、来年の確定申告(令和8年分)からは、この控用も廃止され、控えが必要な場合は、自分で控えを作成・保管することになります。

(6) 提出書類等のご案内

確定申告書を紙で提出する場合は、「提出書類等のご案内」に注意点が書かれています(この用紙自体の提出は不要)。

ふるさと納税の確定申告をする場合は、「寄附金の受領証明書」の原本と一緒に提出しましょう。

郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。

申告書一式自体を郵送する場合は、「レターパックライト」がおすすめです。

関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ

(参考) e-Taxで提出する場合

指示に従って、提出(送信)をしてください。

送信後に、正式な確定申告書類を印刷することができます。

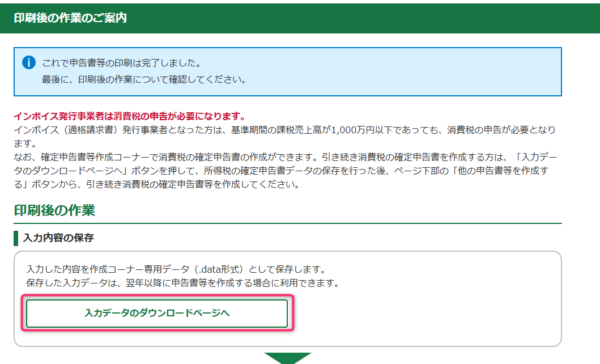

入力データの保存

「入力データのダウンロードページへ」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。

「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。

こで全部終了です。

お疲れさまでした。

以上、医療費控除の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。

所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。

電子申告(e-Tax)を利用すると、さらに早く還付を受けることができます。

まとめ

医療費控除やふるさと納税に関する記事は、次のカテゴリに整理しています。

あわせてご確認ください。

あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。

82 件のコメント

お世話になります。

記事拝見し、人生で初めて医療費控除申請しました。

先日、返信用封筒に押印付きで受理された結果が返ってきました。

1人では絶対に無理でした。

有難うございました。

H31/R1年分に続きH30分も申請しようとしています。

H30分はふるさと納税のワンストップ申請を行い、

住民税通知書にて想定通りの金額が記載されている事を確認した経緯が有るのですが、

やはり医療費控除の所得控除入力画面でふるさと納税控除分入力すべきなのでしょうか?

既に処理が完了しているから不要でしょうか?

実は住民税通知書で確認が取れた際に、

ふるさと納税の寄付証明書を処分してしまい既に手元にありません。

ふるさと納税分の申告が出来ないためH30分の医療費控除申請を諦めるべきか判断出来ずに困っております。

お忙しい中恐縮ですが、ご教示頂けますと幸いです。

>tsubagonさん

こんばんは!neronaです。

お読みいただきありがとうございます^^

医療費控除を含め、確定申告すると「ワンストップ特例は無効」になるため、

もし残念ながらふるさと納税を入れないとふるさと納税はなかったことにされます。

住民税の方はおそらくですが、訂正後の医療費控除は反映されているけど

ふるさと納税は反映されていない住民税額として再計算され、訂正後の

住民税通知書が再び届くかと思います。

捨ててしまった寄付証明書は再発行してくれる市町村だといいのですが、

残念ながらこればかりはなんとも言えないところです。。。

>neronaさん

ご返信有難うございます。

都合よく過去分は確定済みで不変と思っておりましたが、やはり訂正がされてしまうのですね。

さとふるというサイトで申し込んでおり、

再発行申請手続きフォームがありましたので再発行依頼をやってみました。

書類が手元に届けば過去分も遡って対応してみたいと思います。

他の方の参考にもなるかもしれませんので、結果についてもこちらへ記載するように致しますね。

アドバイス頂きありがとうございます。

>tsubagonさん

そうですね。

再発行ができればなんとかなるのでちょっと待ちですね。

初めまして。

医療費控除についてよく分からないので質問させていただきます。

2019年1月〜12月まで自己負担額総計が約33万。

その内当方が入院して発生した自己負担が約33万。

保険会社より戻ってきたのが、約27万。

社会保険の健保から支給されたのが、約16万。

費用より収入が上回った場合、そもそも確定申告が

不要なのか=しても戻らない。という認識でよいのでしょうか?

会社での年末調整にて保険や住宅控除を申請しているので、後は何も申告するものがありません。

ご返答のほど、よろしくお願いします。

>ルークさん

こんばんは!neronaです。

具体的な税金の判断は、残念ながら税務署または税理士しかできません。

ただ、下記の記事が参考になるのではないかと思います。

私にできるのはここまでです。

https://shokonoaruie.com/iryohikoujo-hokenkin/

医療費控除について、教えて下さい。

健保から、明細が送られてきたのですが、一昨年の12月の記載がありました。

その額は、引いて申請ですよね?

昨年の12月分の記載がなかったので、自分でかきたす❗との事ですが、提出時に領収書も一緒に提出でしょうか?

宜しくお願い致します。

>ケイさん

こんにちは。neronaです。

2019年に「支払った医療費」が対象になるので

12月分でも2019年1月に払えば対象になることもあります。

ふつうはその日に払いますが、入院費用などでずれることはあります。

2017年以降、領収書の提出は不要なので5年間手許保管でよろしいかと思います(2019年までは提出してもいいことになっているので保管が面倒なら提出もありです)。

こんにちは。

この度病気にかかり、始めて高額医療の確定申告をしようと思いサイトを拝見させて頂きました。

始めてのことで戸惑いが大きく不安がいっぱいでしたが

こちらのサイトでのご説明がどこよりも分かりやすく、とても助かります。

ありがとうございます。

初歩的な質問で申し訳ないのですが

私は努めている会社と自身で加入している生命保険と2つの保険に加入しています。

病気にかかった際、平成31年3月に手術、4月から令和元年7月末まで入院をしており

両方の機構から補償金を頂いたのですが

このように補償金を頂いた場合などの正しいか確定申告の方法などがよく分かりません。

確定申告には保険会社からの頂く書類などの提出も必要なのでしょうか?

お忙しい所申し訳ありません。

ご教授頂けますと幸いです。

>こうさん

こんばんは。neronaです。

手術・入院に対する保険金は手術・入院費用から差し引きます。

医療費の領収書や保険会社からもらう保険金などの書類は提出不要ですが、

5年間手元で保管ください。

関連記事

https://shokonoaruie.com/kyufukin/

昨年に引き続き、大変お世話になりました。

小さな子供がいてなかなか時間がとれないため、neronaさんのわかりやすい説明でスムーズに作成できたのが、本当にありがたかったです。心から感謝しております。ありがとうございました。

>にわとりさん

こんばんは!neronaです。

わざわざありがとうございます^^

はじめまして。

今回はじめて医療費控除の申請をするため

いろいろ調べていてこちらにたどり着きました。

たいへんわかりやすく説明されているので助かります。

初歩の初歩の質問で申し訳ないのですが、

こちらのサイト通りに書類を作成して郵送すれば

税務署に直接出向かなくてもよいのでしょうか?

田舎なので税務署までは車で1時間弱かかるため、

申告用紙をもらいに行くだけでも半日かかります。

e-tax というのは結局ID番号?をもらうために

結局本人が一度行かなければならないと他サイトで読みましたが

フォームで書類を作成して郵送すれば行く必要ありませんか?

本当にくだらない質問で申し訳ありませんが

念のため教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。

>じゅんこさんへ

こんばんは!neronaです。

税務署に行かずに郵送でOKですよ(^^)

私も税務署まで1時間弱かかりますが、毎年郵送でやっています。

nerona様

お返事ありがとうございます。

行かなくていいんですね!

こんな便利な方法があるのはこちらで初めて知りました。

あやうく来週税務署まで長距離ドライブするところでした(笑)

本当にありがとうございます。

さっそく入力を始めます。

こんにちは。

昨年もこちらのサイトにお世話になり、今年もしっかり熟読してから医療費控除をしました。

先日無事に還付金額の記載されたハガキが届きました。

本当にわかりやすくて、ありがたいサイトです。「医療費控除ってめんどくさいし、やりたくない」を「私にもできる!!」にかえくれました。

また困ったことがあれば記事を見に来ます!!

いつもためになるお話ありがとうございます。時間のあるときに色々な記事に目を通させて頂いていますが、ちょっと賢くなった気分です。(なかなか覚えられないので、気分だけ(笑))

>いぬさん

こんにちは!neronaです。

無事還付されてよかったですね^^

医療費控除も毎年少しずつ変わりますが、

今後もがんばります!

初めまして。

医療費控除について、とても分かりやすく説明されていて

大変参考になりました。ありがとうございます。

わたしも、「源泉徴収税額 0円」「還付 0円」だったので確定申告はせず、

住民税について申告をしようかと考えたのですが、

会社で年末調整をしている場合は、これ以上なにもならないのでしょうか?

住宅ローン控除、保険料控除を使っていて、年末調整済です。

的を得ない質問かもしれませんが、よろしければ教えてください。

>れいなさん

こんにちは。neronaです。

下記の記事が参考になるかと思いますが、年末調整をしていても

住民税のことを考えて申告をした方が良いと思われます。

https://shokonoaruie.com/iryohikojo-kanpukin0/

特に毎月の給料から住民税が天引きされているのであれば、

住宅ローン控除では引ききれていないということです。

医療費控除をすれば今年6月以降に支払う住民税が節税になります。

neronaさま

さっそくお返事いただき、ありがとうございます。

今回はいったん、主人の源泉をもとに医療費控除を提出することにしました。

無事書類が完成し、ものすごい達成感です!!ありがとうございます!!

(そして1万円ちょっと還ってくるようです♪)

住宅ローン控除は、主人は関係なく、私に対してだけあるのですが、

今回、医療費控除をしなかった私が、年末調整のほかに市町村に対して何かできることはありますか?

また、(来年以降の話になると思うのですが)「医療費控除の還付金0円でも…」について

税務署に医療費控除を提出するのと別に、市町村にも医療費控除を提出する?ということで住民税が変わるのでしょうか?

別途、市役所に何か提出する必要がありますか??

なんだか、記入していて訳がわからなくなってきました。

分かりにくい質問をしてすみません。

お時間ある時にご教授いただければと思います。

>れいなさん

こんばんは。neronaです。

市町村にすることは特に思いつかないところです。

来年は税務署に医療費控除を提出すればその情報は市町村にいくので

特に医療費控除に関しては市町村にすることはないですね。

あくまで税金だけですが(助成とかは市町村ごとに聞かないと分からないところです)。

>neronaさま

お返事いただき、ありがとうございます。

では、主人の分の医療費控除については、今年も市町村に情報が行くということですね。

来年以降の保育料などに反映されたらいいなと思います。

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

税金について、今後も少しずつ勉強していこうと思った今回の確定申告でした!