この記事では令和7年分の確定申告で住宅ローン控除の申告をしたい方へ

- 必要書類

- 確定申告書の具体的な書き方

をご紹介します。

住宅ローン控除の確定申告書は

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

を使って無料で作成できます。

この記事は、e-Tax(電子申告)と書面(紙)による提出の両方に共通する入力方法をご紹介しています。

マイナンバーカードによってどうやってするかについては、サイトの指示に従って進めてください。

なお、「夫婦連帯債務」で住宅ローンを組んだ場合、

- 「夫」の確定申告書

- 「妻」の確定申告書

とそれぞれ作る必要があります。

「夫の確定申告書を作れば妻の方も勝手に還付される」

という制度にはなっていないのでご注意ください。

「そもそも住宅ローン控除がよくわからない!」という方は、先に下記の記事をお読みください。

関連 住宅ローン控除の条件は?新築・中古住宅購入で減税を受けるための12のポイント

確定申告書の提出期限は

令和8年3月16日月曜日まで

です(今年は15日が休みのため)。

還付を受けるための申告は令和8年1月1日から5年間有効です。

ただし、住民税の計算を考えると、3月16日までに申告を終わらせることをおすすめします。

関連 住宅ローン控除で還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由

もくじ

住宅ローン控除の必要書類

必要書類一覧

確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう(提出しないものも含みます)。

- 給与所得者の源泉徴収票

- マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)

- 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)

※e-Taxをする場合は、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICリーダライタ

※郵送で提出する場合は、提出用の封筒と切手(個人的にはレターパックライトがおすすめ)

- 住宅ローンの年末残高等証明書(原本)

- 建物の全部事項証明書

- 建物の請負契約書または売買契約書

- 土地の全部事項証明書 ※土地も受ける場合

- 土地の売買契約書 ※土地も購入した場合

※1だけ「原本」が必要です。

その他、住宅取得資金贈与がある場合や認定長期優良住宅に該当する場合は「写真でわかる住宅ローン控除の確定申告の必要書類一覧」も合わせてご確認ください。

- 寄附金の受領証明書(各自治体)

ふるさと納税をワンストップ特例申請している場合でも全ての自治体への寄附金の受領証明書を用意します。

※確定申告をするとワンストップ特例申請が無効になるため

【重要】取得対価の額の計算を先にしよう!

住宅ローン控除について金額を入力していきますが、先に計算をしていた方が手が止まらなくてすみます。

その中で重要なのが住宅と土地の「取得対価の額」です。

これは住宅の購入代金・建築代金、土地の購入代金、諸経費などが該当します。

特に注文住宅を建築した場合は、いろんな支出があると思います。

必要書類を集めたら、整理して計算しておく必要があります。

詳細は下記の記事をお読みください。

関連 住宅ローン控除の対象になる「取得対価の額」とは?マンションは要注意!

確定申告書の作成準備

- 注文住宅(土地の購入+建物)

- 夫婦連帯債務

- 自治体の補助金:なし

- 住宅取得資金贈与:あり

- 認定長期優良住宅:該当

上記のうち該当するものがない場合は、その部分を飛ばして進めてOKです。

住宅ローン控除は前提の違いによる分岐が多いため、途中で入力画面が異なる場合がある点、ご了承ください。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。

※以下、パソコン画面のスクリーンショットを使って説明しています。

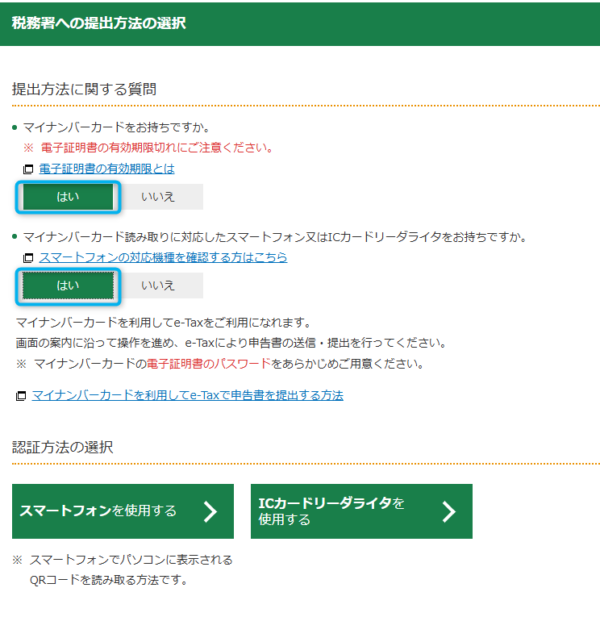

▼提出方法に関する質問

(1) マイナンバーカードでe-Taxをする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「はい」

- 「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」で「はい」

を選び、「スマートフォンを使用する」または「ICカードリーダライタを使用する」のいずれかを選ぶ。

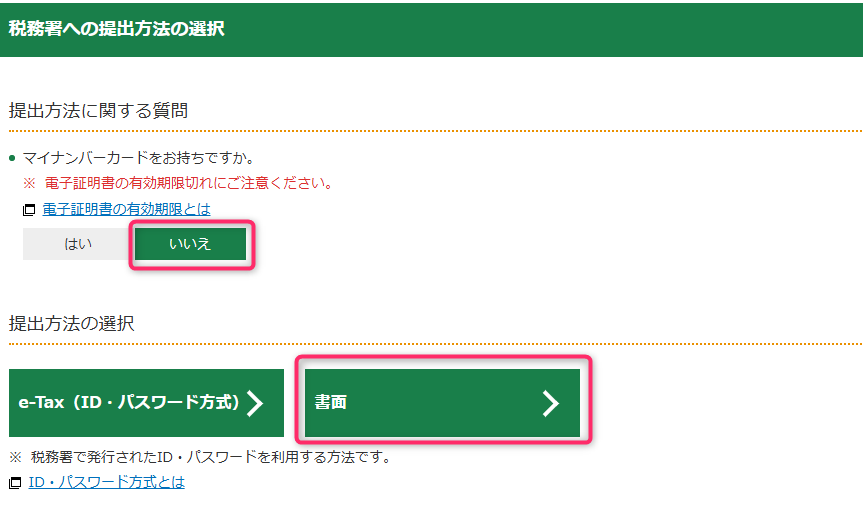

(2) 書面(紙に印刷して提出)をする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「いいえ」

- 「提出方法の選択」で「書面」

- 「確認」で「このまま次へ進む」

- アンケートに答えて「このまま次へ進む」

- 次の画面も「このまま次へ進む」

- 「ご利用のための事前確認を行います」で「利用規約に同意して次へ」

▼作成する申告書等の選択

まず「令和7年分の申告書等の作成」を選ぶと次の画面になるので、1番左の「所得税」をクリックします。

次の画面(xmlデータの読込)は過去の確定申告データがなければ「次へ」を選びます。

▼本人情報の確認

自分の生年月日を入力します。

▼申告する所得の選択

会社員・公務員の場合は「給与」を選びます。

この記事では説明を簡単にするため、「給与」のみとしています。

その他の収入がある場合は、該当するものをチェックしてください。

▼申告する所得に関する質問

確定申告についていくつか質問に答えていきます。

今回は

- 給与所得の源泉徴収票(1枚のみ)

- 勤務先で年末調整(済んでいる)

- 年末調整の内容(変更しない)

- 予定納税額の通知なしなど(該当しない)

を想定しています。

もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。

※回答に応じて、さらに質問が追加される場合があります。

これで事前準備は完了です。

右下の「次へ」を選びます。

給料情報の入力

ここから給料に関する情報を入力していきます。

「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。

※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。

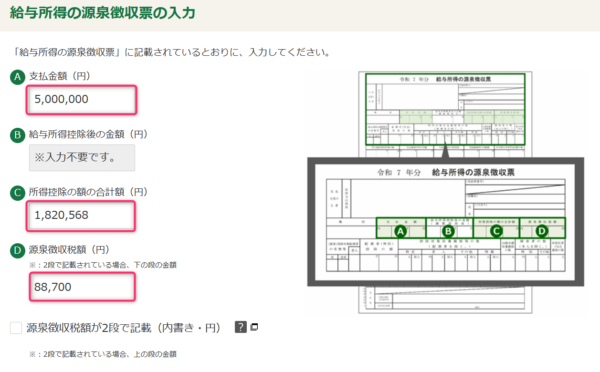

▼源泉徴収票の入力

「源泉徴収票」を見ながら

- 支払金額

- 所得控除の額の合計額

- 源泉徴収税額

の3つの金額を入力します。

※今回の具体例では、社会保険料控除(760,568円)、配偶者控除(38万円)、基礎控除(68万円。所得336~489万円の場合)が年末調整済みで、「所得控除の額の合計額」が1,820,568円という前提です。

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は「記載あり・なし」を選びます。

「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。

「支払者」には、自分の勤め先の情報(住所・名前)を入力します。

以上を入力したら、右下の「入力内容の確認」を選びます。

※「入力が間違っている場合」、または「勤務先の年無調整の計算自体が誤っている場合」はエラーになります。再度、源泉徴収票の金額をご確認ください。

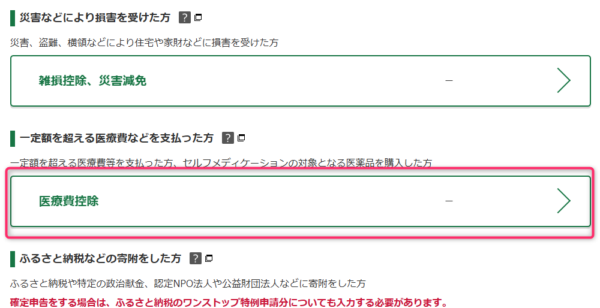

医療費控除・ふるさと納税の入力

※医療費控除もふるさと納税もない場合は、次の「住宅ローン控除 (1) 選択」に飛んでください。

=====

医療費控除やふるさと納税をする場合には、ここで入力します。

入力方法は下記の記事の該当部分を参考にしてみてください。

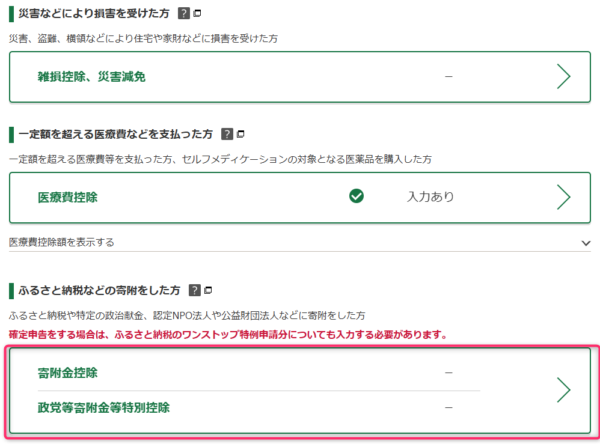

住宅ローン控除 (1) 選択

下にスクロールして、住宅ローン控除のための入力に移ります。

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を選びます。

住宅ローン控除 (2)基本情報

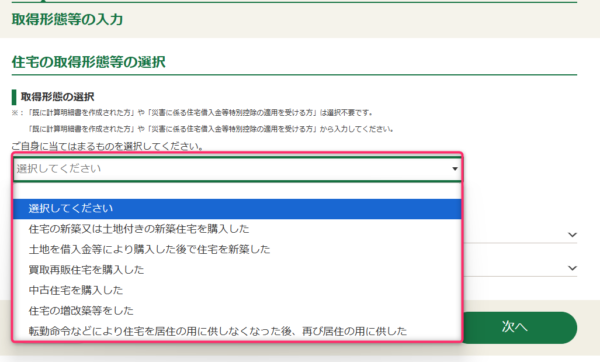

▼住宅の取得形態等の入力

「選択してください」を選ぶと選択肢が出てくるので、当てはまるものを選択します。

1番目:住宅の新築又は土地付きの新築住宅⇒注文住宅(建物のみ)、分譲住宅・マンション

2番目:土地を借入金等により購入した後で住宅を新築⇒注文住宅(土地の購入+建物)

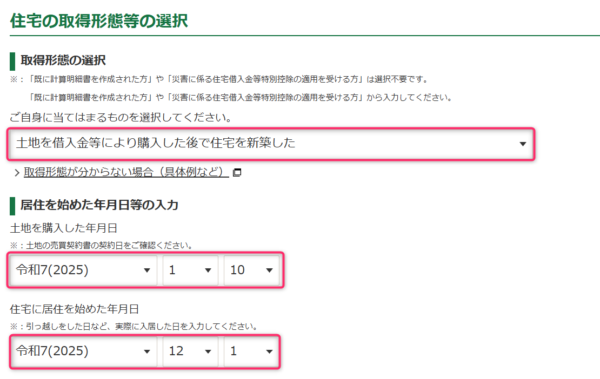

今回は、「2番目」の「土地を借入金等により購入した後で住宅を新築」を例にしています。

- 注文住宅(土地の購入+建物)

- 夫婦連帯債務

- 自治体の補助金:なし

- 住宅取得資金贈与:なし

- 認定長期優良住宅:該当

「1番目」も2番目のうち土地に関する情報がないだけで、基本は同じです。

「4番目」の中古住宅は「中古住宅に関する情報」も入力します。

例えば「2番目」を選ぶと下に新しく欄が表示されるので

- 土地を購入した年月日入力=ふつうは土地の全部事項証明書の売買の日付

- 住宅に居住を始めた年月日の入力=ふつうは転入日(住民票の異動日)

をそれぞれ入力します。

※選んだものによって出てくるものが異なるため、指示のとおり入力してください。

「次へ」を選びます。

▼住宅や土地についての質問

各質問が出てくるので、ご自身の状況に応じて「はい」か「いいえ」で答えてください。

※下記の回答は、前提条件にしたがったものです。

注:異なる質問が出たり、質問自体がない可能性もあります。

【共有者の有無等】

Q 住宅に関して共有者はいますか?

Q 土地に関して共有者はいますか?

⇒登記事項証明書に共有持分(夫婦や親子で共有など)がある場合には「共有者あり」を、単独(例:夫だけ)で所有している場合は「共有者なし」を選びます。

※今回の例では夫婦で共有している前提のため「はい」にしています。

【借入金に関する質問】

Q 借入金等の借入先は1か所ですか?

⇒1か所なら「はい」、2か所以上ある場合は「いいえ」

Q その借入金等は調書方式に対応したものですか?

⇒金融機関ごとに異なりますが、令和7年分は、多くの金融機関で「対応していない」を選べばよいでしょう。

参考 年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧

【認定住宅等の該当】

Q 認定長期優良住宅や省エネ住宅等の認定住宅等に該当しますか?

⇒今回は認定長期優良住宅を例にしているため、「該当する」にしています。

⇒そのほか、認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に該当する場合も「該当する」です。

※わからない場合は、ハウスメーカーや不動産会社にご確認ください。

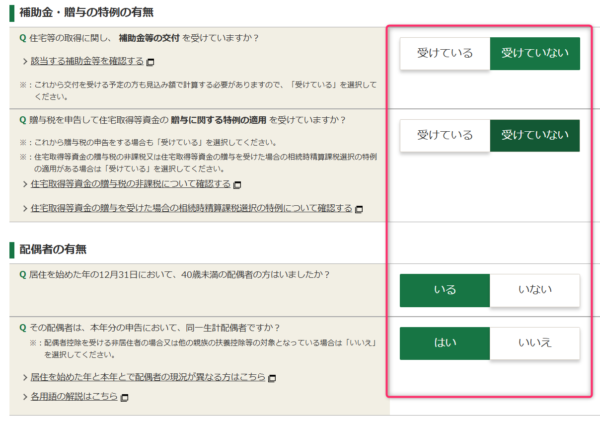

【補助金・贈与の特例の有無】

Q 住宅等の取得に関し、補助金等の交付を受けていますか?

⇒自治体から住宅購入で補助金がもらえる場合は「はい」を、ない場合は「いいえ」を選びます。

※今回の例では補助金はないとして「いいえ」にしています。

Q 贈与税を申告して住宅取得等資金の贈与に関する特例の適用を受けていますか?

⇒両親・祖父母から贈与を受けてこの特例を利用する場合は「はい」を、利用しない場合は「いいえ」を選びます。

※今回の例ではこの特例を利用しないものとして「いいえ」にしています。

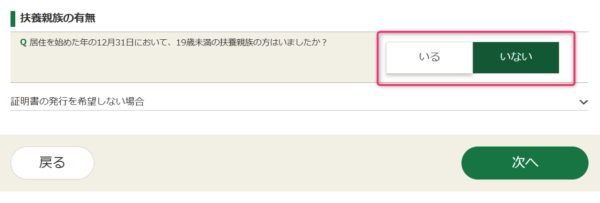

【配偶者の有無】【扶養親族の有無】

- 夫婦のいずれかが40歳未満

- 19歳未満の扶養親族がいる

のどちらかに当てはまる場合、借入限度額の上乗せ措置があるため、その確認です。

以上、質問に答えたら1番下の「次へ」を選びます。

▼必要書類と適用要件の確認

「必要書類の確認」と「適用要件の確認」のページです。

必要書類は最初に準備をしていただきましたが、念のため上から順番に確認しましょう。

また、適用要件も念のため順番に確認してください。

「次へ」を選びます。

※「適用要件」の詳細な解説は次で行っています。

関連 住宅ローン控除の条件は?新築・中古住宅購入で減税を受けるための12のポイント

住宅ローン控除 (3)金額や面積

ここから住宅・土地に関する具体的な金額などを入力していきます。

▼住宅・土地の契約書の内容の入力

まず「住宅の取得対価の額」と「土地の取得対価の額」を入力します。

建物・土地の売買契約書、建物の請負契約書などで消費税の金額を確認しましょう。

▼住宅・土地の登記内容の入力

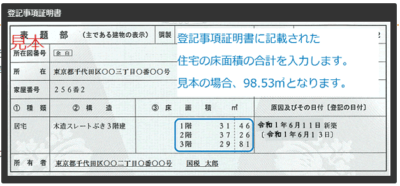

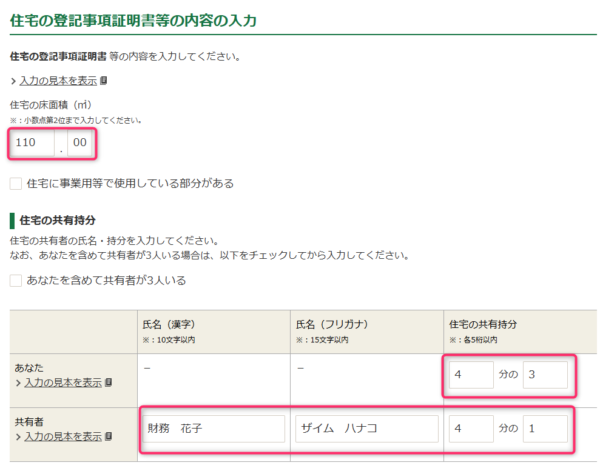

次に「住宅の床面積」と「住宅の共有持分(2人以上で共有している場合)」を入力します。

※床面積は、登記事項証明書の「床面積」の欄で確認できます。2階建てや3階建てなら各床面積の合計です。

※「住宅の共有持分」も登記事項証明書のとおりに入力します。

共有者の持分は登記事項証明書の「権利者その他の事項」の欄に書かれています。今回は例として、夫3/4、妻1/4にしていますが、実際の割合を入力してください。

土地も建物と同じように入力します。

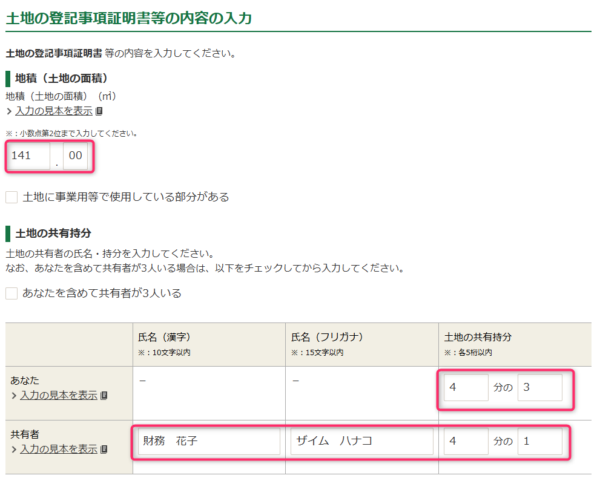

▼不動産番号の入力

「住宅や土地の登記事項証明書に記載された不動産番号を入力する場合」を選んで不動産番号を入力すると、建物・土地の全部事項証明書の提出を省略できるので必ず入力しておきましょう。

「次へ進む」を選びます。

※補助金・贈与がある場合は、次の画面で入力をします。今回は両方とも「ない」前提のため省略します。

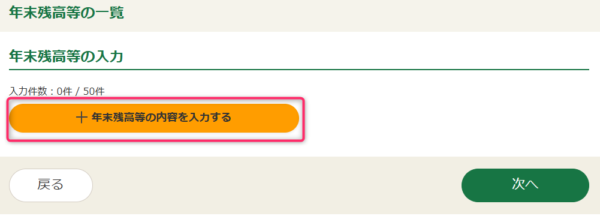

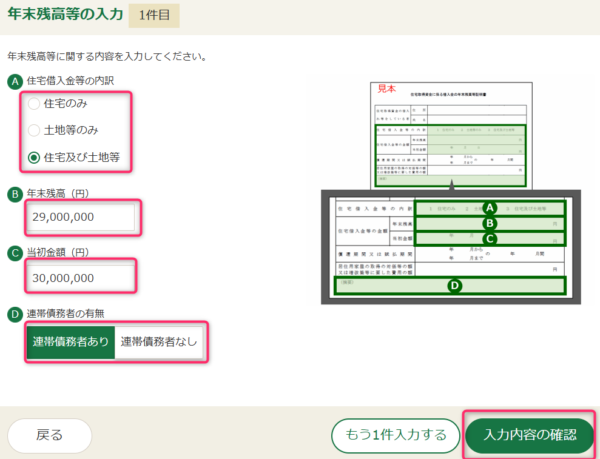

住宅ローン控除 (4) 年末残高

住宅ローンの年末残高の入力をします。

「住宅ローンの年末残高証明書」に書かれている情報をそのまま入力します。

- 住宅借入金等の内訳:住宅のみ、土地等のみ、住宅及び土地等から選ぶ

- 年末残高:令和7年12月末現在の住宅ローン残高を入力

- 当初金額:最初に借りたときの住宅ローンの金額を入力

- 摘要欄に連帯債務者の記載があれば「あり」、なければ「なし」

入力が終わると確認画面に戻ります。

「2つ以上」の年末残高証明書がある場合は、さらに入力し、なければ「次へ」を選びます。

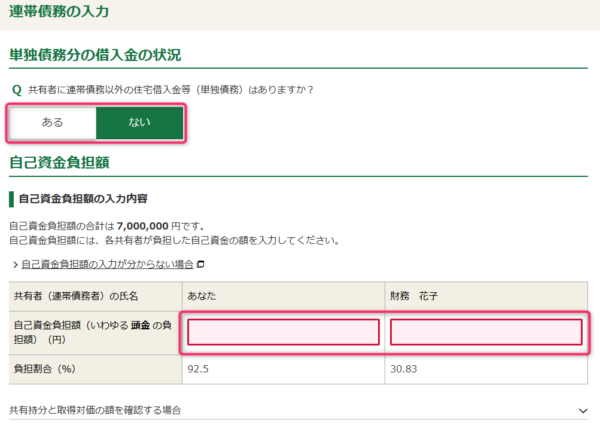

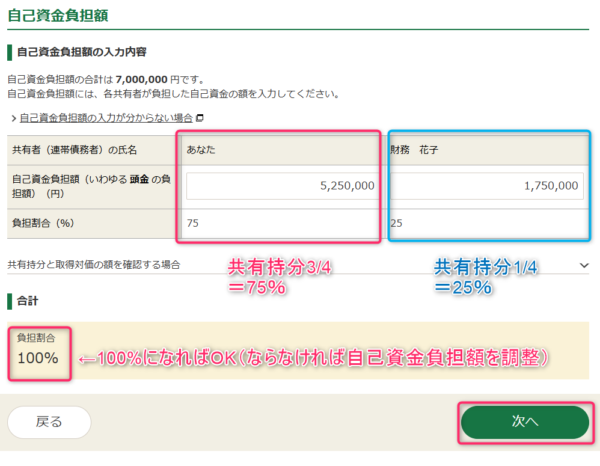

住宅ローン控除 (5) 連帯債務

夫婦や親子で連帯債務の場合です。

住宅ローン控除で最も分かりにくいのが連帯債務がある場合の自己資金負担額の入力です。

今回だと

- 取得対価3,700万円-借入金3,000万円=700万円の資金

について入力する必要があります。

「その700万円はどこから来たの?」

という質問をしているわけですね。

例えば

- 他の共有者が別で借りた住宅ローン

- あなたと他の共有者の自己資金負担額(頭金)

から調達したことが考えられます。

今回は「共有持分(夫3/4、妻1/4)」と一致するように自己資金負担額を入力しています。

- 夫:700万円×3/4=自己資金525万円

- 妻:700万円×3/4=自己資金175万円

そもそも登記をするときの「共有持分」というのは、「お金を出した割合(自己資金+住宅ローン)」でもあるはずなので、この2つの割合は一致するのがふつうです。

そのため、一致するように自己資金の部分で調整しています。

「次へ」を選びます。

「住宅と土地の取得対価」よりも住宅ローンの方が多い(オーバーローン)の場合の入力方法について質問がよくあります。

諸経費の分まで含めて借りた場合にオーバーローンになることがあります。

この場合は「自己資金負担額」に「マイナスの金額」を入力して調整します。

詳細は「オーバーローンの場合の住宅ローン控除の書き方の注意点」をお読みください。

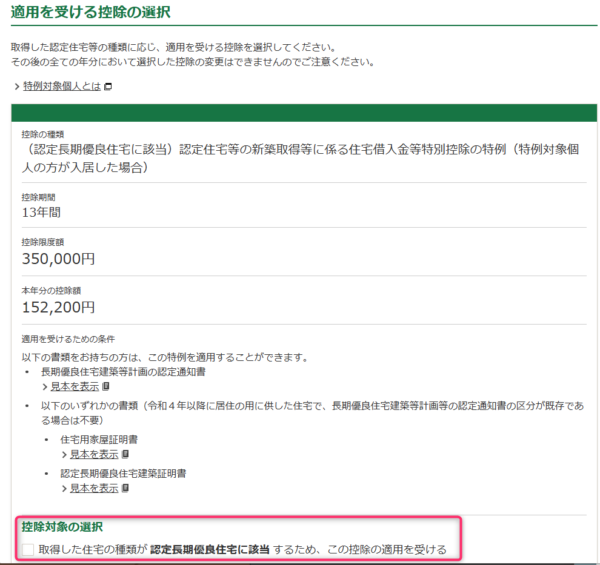

住宅ローン控除 (6) 控除の選択

「適用を受ける控除」の選択肢が出てきます。

(例)

- 認定長期優良住宅

- 認定低炭素住宅

- ZEH水準省エネ住宅

- 省エネ基準適合住宅

該当するものをチェックしましょう。

※今回は「認定長期優良住宅」を選んでいます。

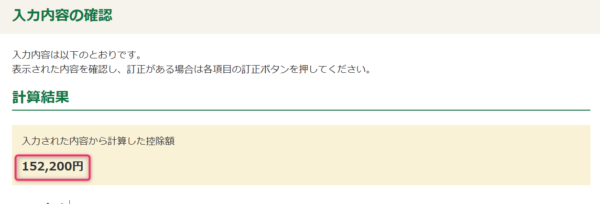

住宅ローン控除 (7) 入力内容の確認

▼入力内容の確認

これで入力が完了です。

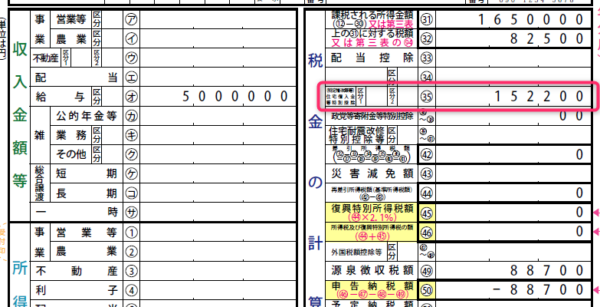

※今回は年末残高2,900万円×持分3/4×控除率0.7%=152,200円(百円未満切捨)

内容を確認して、良ければ右下の「入力終了」を選びましょう。

これでようやく元に戻りました。

右下の「次へ」を選びます。

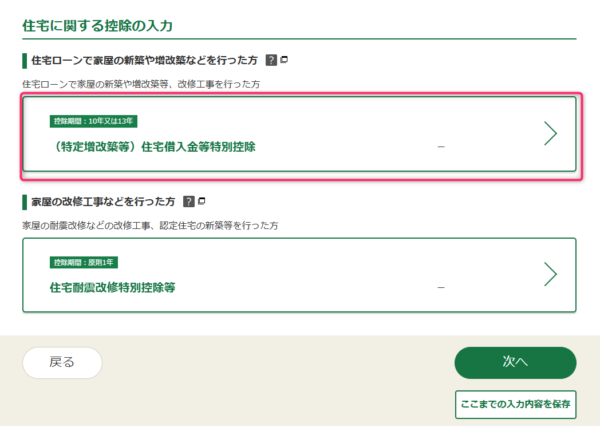

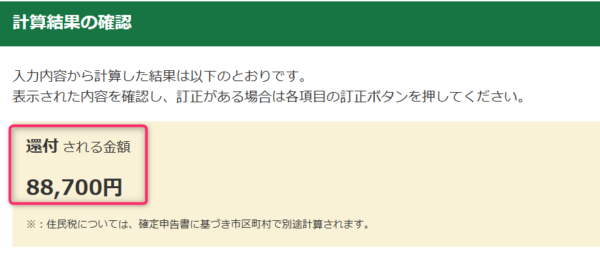

▼計算結果の確認

しかし、その後の「計算結果の確認」を見ると、還付される金額は先ほどの住宅ローン控除の金額(今回だと152,200円)と異なっている場合が多いです。

今回は住宅ローン控除をする前の所得税(年末調整でもらった源泉徴収票の源泉徴収税額)が88,700円だったので、その全額が還付されています。

つまり、これ以上は給料から天引きされていないため、所得税から還付できないのです。

ただし、残りの金額は住民税から控除されます。

会社員の場合、6月以降に給料から天引きされる「住民税」が減ります。

※6月頃に市町村からくる住民税の明細でご確認ください。

関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!

内容を確認して、良ければ右下の「次へ」を選びましょう。

基本情報の入力

最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。

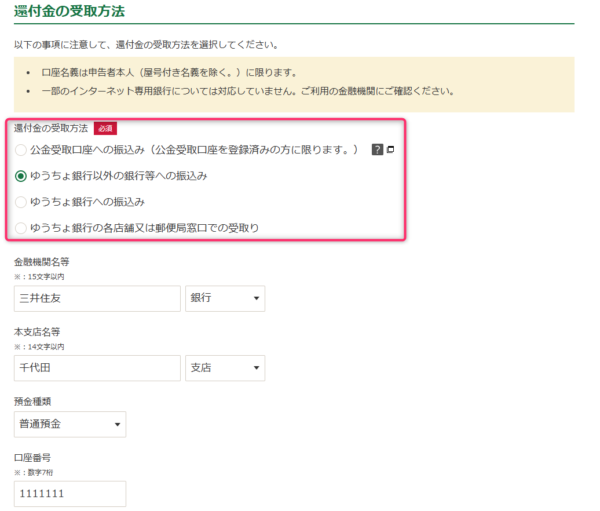

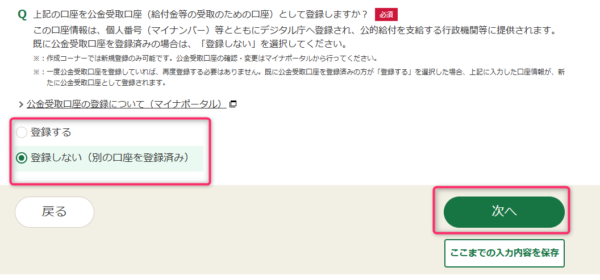

▼還付口座の入力

還付口座の情報を入力します。

例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。

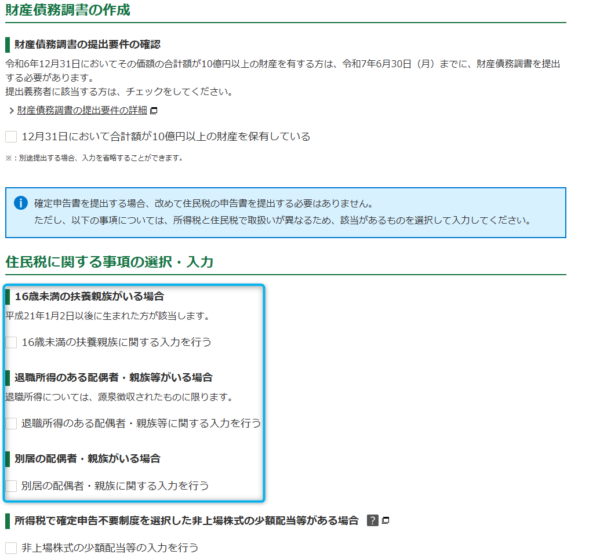

▼財産債務調書・住民税等

財産債務調書は無視して進めます。

住民税に関する事項は、該当するものがあれば入力します。

▼氏名・住所等の入力

氏名・電話番号を入力します。

住所を入力します。

申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。

※「令和8年1月1日の住所」が異なる場合は、「住所が上記と異なる」にチェックを入れて、新しい住所を入力してください。

「その他の項目の入力」は、

- 世帯主の氏名:自分が世帯主の場合は「ご自身が世帯主」を選ぶ

- 世帯主からみた続柄

- 整理番号:空欄でも可

- 提出年月日:空欄でも可

を入力します。

右下の「次へ」を選びます。

▼マイナンバーの入力

対象者がいる場合、マイナンバーカードの12桁の数字を入力します。

これで基本情報の入力は完了です。

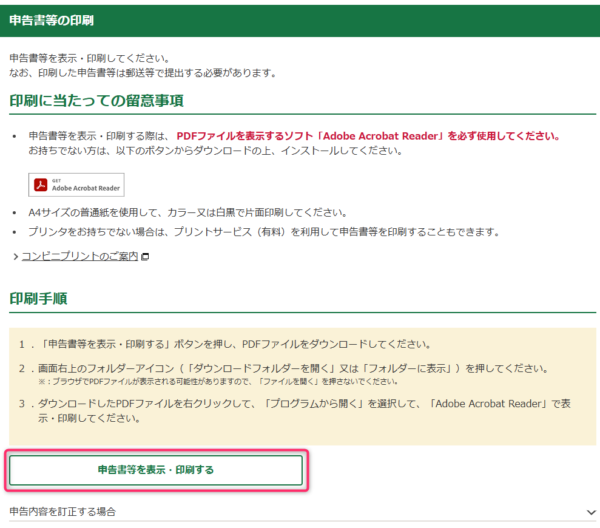

確定申告書の印刷方法

いよいよ確定申告書の印刷です。

下の「申告書等を表示・印刷する」を選ぶとPDFファイルが出力されます。

※e-Taxの場合は、送信前の「確認用」が出力できるため、この段階で内容が正しいか、確認しましょう。

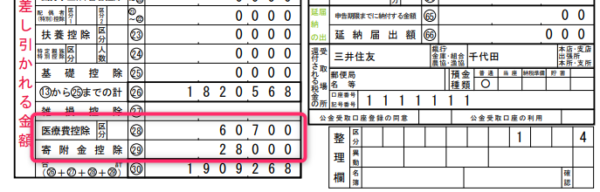

(1) 確定申告書 第一表

右上の35欄に「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」に金額が書かれているか確認しましょう。

(参考)医療費控除・ふるさと納税もある場合

左下の28欄の「医療費控除」に金額が書かれているか確認しましょう。

ふつうは、支払った医療費から10万円を引いた金額になります。

また、ふるさと納税をしている場合は、左下の29欄の「寄附金控除」で寄付をした金額から2,000円を引いた金額が書かれています。

例では3万円のふるさと納税のため、28,000円になっています。

(2) 添付書類台紙 ※紙で提出する場合

紙で提出する場合は、次に「添付書類台紙」が出て、

- マイナンバーに関する書類(コピー)

を貼ります。

※源泉徴収票の提出は不要です。

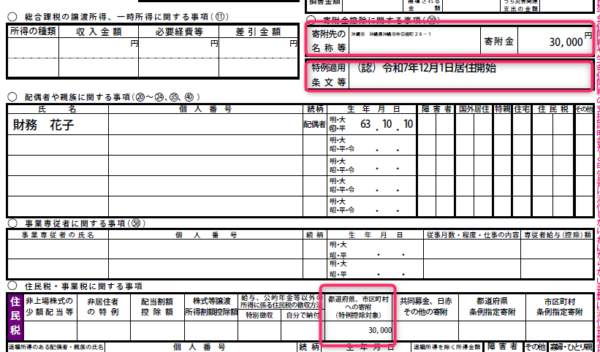

(3) 確定申告書 第二表

第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。

ふるさと納税を受ける場合は

- 「寄附金控除に関する事項」

- 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象)」←特に重要!!

の2か所に寄付をした金額が記載されているか確認しましょう。

住宅ローン控除は、ふつう「特例適用条文等」に入居年月日が書かれています。

※第二表については、医療費控除の情報は特に記載されません。

(4) 住宅ローン控除の計算明細書

住宅ローン控除の場合、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が複数出力されます。

すべて提出が必要です。

(例)

- 【一面】令和07年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

- 【二面】令和07年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算

- (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

※計算内容によって上記以外の書類が出力される場合があります。

「提出用」と書かれたものはすべて提出しましょう。

(5) 医療費控除の明細書

医療費控除をする場合は、「医療費控除の明細書」という書類も出てきます。

この書類も税務署に提出します。

一方、医療費の領収書は税務署に提出する必要はありません。

医療費の領収書は5年間の保管が必要となります。

(6) 各書類の「控」

「第一表」「第二表」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「医療費控除の明細書」などがもう一度出てきますが、これは「控用」です。

国税庁は令和7年から「第一表」に収受印を押すのを廃止しました。

なお、来年の確定申告(令和8年分)からは、この控用も廃止され、控えが必要な場合は、自分で控えを作成・保管することになります。

(7) 提出書類等のご案内

確定申告書を紙で提出する場合は、「提出書類等のご案内」に注意点が書かれています(この用紙自体の提出は不要)。

ふるさと納税の確定申告をする場合は、「寄附金の受領証明書」の原本と一緒に提出しましょう。

郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。

申告書一式自体を郵送する場合は、「レターパックライト」がおすすめです。

関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ

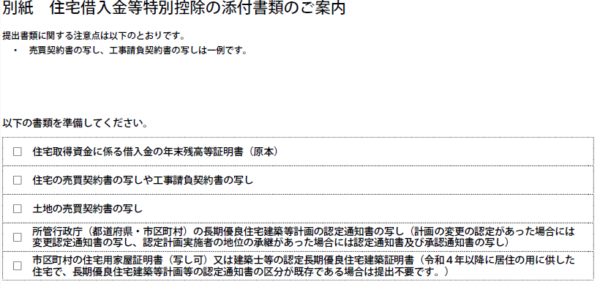

(8) 別紙 添付書類のご案内

住宅ローン控除は必要書類が多いため、自分が選んだ条件に応じて書類一覧が出てきます。

順番にチェックしながら提出する書類を確実に送りましょう。

なお、

- 原本

- 写し(コピー)

が書類によって異なるので、ご注意ださい。

※住宅・土地の登記事項証明書は「写し(コピー)」の提出でOKです。途中で不動産番号を入力した場合は、提出自体が不要です。

(参考) e-Taxで提出する場合

指示に従って、提出(送信)をしてください。

送信後に、正式な確定申告書類を印刷することができます。

入力データの保存

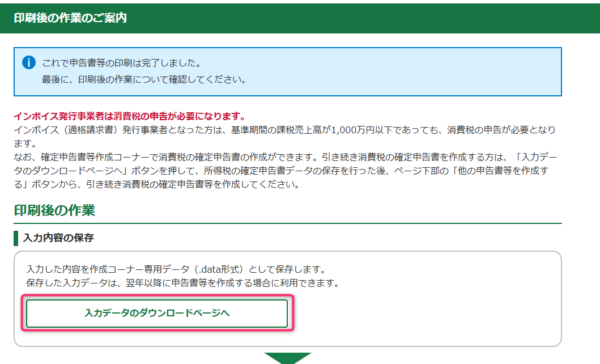

印刷が終わったら、下記の画面に戻って「次へ」を選びます。

「入力データのダウンロードページへ」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。

「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。

こで全部終了です。

お疲れさまでした。

以上、住宅ローン控除の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。

所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。

電子申告(e-Tax)を利用すると、さらに早く還付を受けることができます。

まとめ

住宅ローン控除に関する記事は、住宅ローン控除のカテゴリに整理していますので、あわせてご確認ください。

あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。

なお、あくまで書き方に関する一般的な情報提供を目的としている記事のため、具体的な相談については税理士又は税務署までお願いいたします。

156 件のコメント

nerona様

早々にご返事ありがとうございます!

記入不要との事、安心いたしました!

あと自分からの質問で本文に追加して頂けるとの事、恐縮です!

すまい給付金も申請されてる方も多いと思うので喜ばれると思います!

改めて、もろもろ、ありがとうございました!

>ranbさん

こちらこそ、記事が充実したのでありがとうございます!

確定申告書作成の際に、本サイトに辿り着き、画像も織り交ぜながら

の丁寧な説明で、非常に参考になりました。ありがとう御座います。

1点だけ疑問点があり、ご教示頂きたくコメントさせて頂きました。

建築請負契約時から、建築プランを変更して増築した場合、請負契約書記載の延床面積と登記の延床面積が異なることになります。

そのような場合、登記の面積を申告書に記載すれば問題ないでしょうか。

またその場合、乖離を証明するための書類等の提出が必要になるのでしょうか。

お忙しいなか申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。

>bikibikiさん

こんばんは!neronaです。

お役に立ててうれしいです!

わざわざコメントありがとうございます。

おっしゃる通りで最終的な「登記の面積」が建物の

床面積であり、添付書類の「全部事項証明書」で確認できるので

特に乖離を証明する書類は不要です。

還付が楽しみですね♪

nerona様

参考にさせて頂き、非常に助かりました!

ありがとうございます!

恐縮なのですがお伺いしたい点ございまして、

下記の件、おわかりになりますでしょうか。

すまい給付金が交付されるので、申告したところ、

PDFに

「補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書」

という書類もダウンロードされました。

こちらはどういった書類で、何か記入の必要がありそうでしょうか。

お手数ですが、よろしくお願い致します。

甘えて申し訳ございません。

>ranbさん

こんばんは!neronaです。

お役に立てて幸いです^^

「すまい給付金」でまかなった部分については住宅ローン控除ができないため、

それを計算する書類となります。おそらく金額が入っていると思いますので、

特に記入不要でそのまま提出すればよろしいかと思います。

「補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合

の取得対価の額等の計算明細書」について本文に追記します。助かります!

還付金が楽しみですね^^

大変わかりやすく説明されていたので、サイトを見ながら確定申告をウェブで行っているのですが、つまずいてしまいました・・。

連帯債務による借入金に係る各共有者の負担割合と年末残高の欄で、ローンでは、外構費用などもすべて含めた金額で契約しているので、建物の工事請負代金と土地の購入代金の合計は約2000万ですが、実際のローンの契約は2500万です。

合計が100%になるようにしてくださいとメッセージが出ているのですが、この場合はどうしたらよいのでしょうか・・?

無知で申し訳ありませんが、教えていただけたらとっても助かります・・。

>のりをさん

こんにちは!neronaです。

コメントに気づいておらず遅くなって申し訳ありません>_< また、この場合は私がお伝えできる範囲を超えているので回答できません。 税務署などにご確認いただければと思いますm(_ _)m

こんにちは!

以前、育休中の配偶者控除でついて教えていただき、お世話になった者です!

その節はありがとうございました。

ここの記事を見て、一年目の住宅ローン控除の

確定申告をネットやってみようと思いました。

育休中でローン控除の確定申告なのですが、

さっそくつまずいてしまい・・・。

教えていただければ嬉しいです。

共働きで、私は今、二人目の育休中です。

28年11月に出産し、30年の3月まで育休です。。

29年の4月に新居へ移りました。

29年は主人の扶養に入れてもらいました。

ローン控除の確定申告をそれぞれ分、しなければと思い

私の29年の源泉徴収票をみながら、確定申告しようと思ったら、

私の所得控除額が0円でして。

ここを記入しないと、次に進めなく、つまずいてます。

会社からもらった源泉徴収票には、支払い金額、源泉徴収税額、社会保険料の金額の項目のとこだけ、記入されています。

この場合は、税金を払ってないので私の分の確定申告はしなくてよいのでしょうか?

主人の住宅ローン控除の確定申告だけすればよいですか?

私は、仕事復帰した来年、新たに確定申告が必要ですか?

たくさん質問してしまいすみません!

>りえむさん

こんばんは!neronaです。

ぴったりの記事があるのでご紹介します。

産休・育児休業中でも住宅ローン控除は受けられますか?

https://shokonoaruie.com/ikukyu-loankojo/

結論から言えば、平成29年は確定申告不要でご主人様だけ確定申告して、

来年復帰したら新たに確定申告ですね。

はじめまして2017年に中古マンション購入し、

年末調整の時期になってきたので(私は会社員です)

初年度の確定申告のやりかたを探していたら、

e-Taxのやり方がとてもわかりやすい感じで、実際使ってみたいと思います。

で・・・・

ど素人の質問です。

このサイトでは、

「今回は、給与を1か所からもらい、年末調整が終わっている場合を想定しています。そうではない場合は、別の箇所をチェックしてください。」

とありますが、初年度は、年末調整する前に、確定申告するものではないのでしょうか???

であれば、生命保険の控除等も、本年度分は確定申告(実際は2018年2月ごろ)行うということですか?

情けない質問ですみません(汗

>るるどさん

こんばんは。neronaです。

初年度の確定申告の方法については平成30年1月に国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

という無料ソフトが公開されたらこの記事を差し替えます。

さて、ご質問の件ですが、

勤め先の年末調整が終わって源泉徴収票をもらってから確定申告ができます。

なぜなら確定申告をしようにも、給料に関するデータがないからです。

生命保険の控除等についても勤め先で年末調整をしてもらえば、12月末または1月に

控除に対する還付金を受け取ることができます。

12月末~1月初旬

年末調整(1年分の給料や生命保険料控除等を基に税金計算)⇒源泉徴収票をもらう

それ以降

確定申告⇒源泉徴収票や住宅ローンに関する各種資料を基に税務署へ申告

そのため、生命保険の控除等も会社からもらう

「平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」

に記載をして提出すれば年末調整でできますよ^^

こちらのサイトのおかげで申請がスムーズにできました!本当にありがとうございました!

>さんぐさん

こんばんは!neronaです。

わざわざうれしいコメントありがとうございます^^

今後もがんばります!

こちらのサイトを参考にして、

一条のお家の1回目の確定申告をしました。

無事に終わりました。

とても感謝しています。

>一条初心者さん

こんにちは。neronaです^^

わざわざコメントをいただき、ありがとうございます!

同じ一条のお家なのですね。私もお役に立ててうれしいです。