この記事では令和7年分の確定申告で住宅ローン控除の申告をしたい方へ

- 必要書類

- 確定申告書の具体的な書き方

をご紹介します。

住宅ローン控除の確定申告書は

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」

を使って無料で作成できます。

この記事は、e-Tax(電子申告)と書面(紙)による提出の両方に共通する入力方法をご紹介しています。

マイナンバーカードによってどうやってするかについては、サイトの指示に従って進めてください。

なお、「夫婦連帯債務」で住宅ローンを組んだ場合、

- 「夫」の確定申告書

- 「妻」の確定申告書

とそれぞれ作る必要があります。

「夫の確定申告書を作れば妻の方も勝手に還付される」

という制度にはなっていないのでご注意ください。

「そもそも住宅ローン控除がよくわからない!」という方は、先に下記の記事をお読みください。

関連 住宅ローン控除の条件は?新築・中古住宅購入で減税を受けるための12のポイント

確定申告書の提出期限は

令和8年3月16日月曜日まで

です(今年は15日が休みのため)。

還付を受けるための申告は令和8年1月1日から5年間有効です。

ただし、住民税の計算を考えると、3月16日までに申告を終わらせることをおすすめします。

関連 住宅ローン控除で還付を受けるなら1月1日から5年間還付申告が可能!でも3月15日までがおすすめな理由

もくじ

住宅ローン控除の必要書類

必要書類一覧

確定申告書を作成する前にまずは必要書類を用意しましょう(提出しないものも含みます)。

- 給与所得者の源泉徴収票

- マイナンバーが分かるもの(例:マイナンバーカード、通知カード)

- 還付金を受け取る銀行口座の口座番号がわかるもの(例:通帳)

※e-Taxをする場合は、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICリーダライタ

※郵送で提出する場合は、提出用の封筒と切手(個人的にはレターパックライトがおすすめ)

- 住宅ローンの年末残高等証明書(原本)

- 建物の全部事項証明書

- 建物の請負契約書または売買契約書

- 土地の全部事項証明書 ※土地も受ける場合

- 土地の売買契約書 ※土地も購入した場合

※1だけ「原本」が必要です。

その他、住宅取得資金贈与がある場合や認定長期優良住宅に該当する場合は「写真でわかる住宅ローン控除の確定申告の必要書類一覧」も合わせてご確認ください。

- 寄附金の受領証明書(各自治体)

ふるさと納税をワンストップ特例申請している場合でも全ての自治体への寄附金の受領証明書を用意します。

※確定申告をするとワンストップ特例申請が無効になるため

【重要】取得対価の額の計算を先にしよう!

住宅ローン控除について金額を入力していきますが、先に計算をしていた方が手が止まらなくてすみます。

その中で重要なのが住宅と土地の「取得対価の額」です。

これは住宅の購入代金・建築代金、土地の購入代金、諸経費などが該当します。

特に注文住宅を建築した場合は、いろんな支出があると思います。

必要書類を集めたら、整理して計算しておく必要があります。

詳細は下記の記事をお読みください。

関連 住宅ローン控除の対象になる「取得対価の額」とは?マンションは要注意!

確定申告書の作成準備

- 注文住宅(土地の購入+建物)

- 夫婦連帯債務

- 自治体の補助金:なし

- 住宅取得資金贈与:あり

- 認定長期優良住宅:該当

上記のうち該当するものがない場合は、その部分を飛ばして進めてOKです。

住宅ローン控除は前提の違いによる分岐が多いため、途中で入力画面が異なる場合がある点、ご了承ください。

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のページを開き、「作成開始」を選びます。

※以下、パソコン画面のスクリーンショットを使って説明しています。

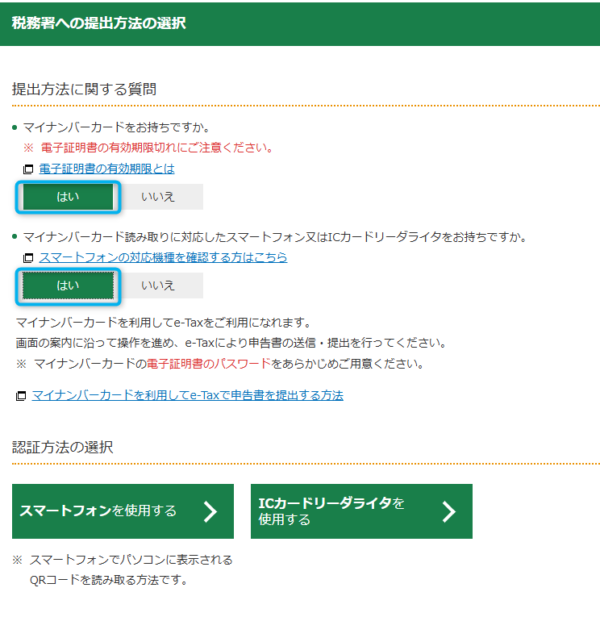

▼提出方法に関する質問

(1) マイナンバーカードでe-Taxをする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「はい」

- 「マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダライタをお持ちですか。」で「はい」

を選び、「スマートフォンを使用する」または「ICカードリーダライタを使用する」のいずれかを選ぶ。

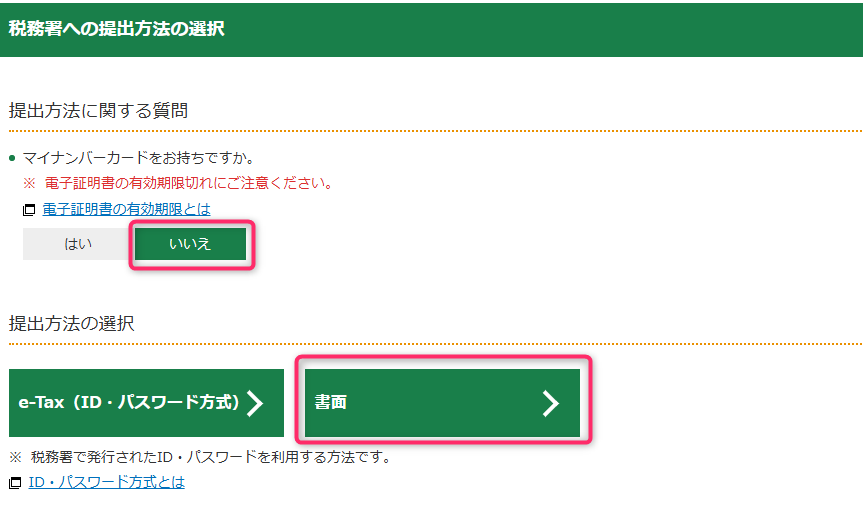

(2) 書面(紙に印刷して提出)をする場合

- 「マイナンバーカードをお持ちですか。」で「いいえ」

- 「提出方法の選択」で「書面」

- 「確認」で「このまま次へ進む」

- アンケートに答えて「このまま次へ進む」

- 次の画面も「このまま次へ進む」

- 「ご利用のための事前確認を行います」で「利用規約に同意して次へ」

▼作成する申告書等の選択

まず「令和7年分の申告書等の作成」を選ぶと次の画面になるので、1番左の「所得税」をクリックします。

次の画面(xmlデータの読込)は過去の確定申告データがなければ「次へ」を選びます。

▼本人情報の確認

自分の生年月日を入力します。

▼申告する所得の選択

会社員・公務員の場合は「給与」を選びます。

この記事では説明を簡単にするため、「給与」のみとしています。

その他の収入がある場合は、該当するものをチェックしてください。

▼申告する所得に関する質問

確定申告についていくつか質問に答えていきます。

今回は

- 給与所得の源泉徴収票(1枚のみ)

- 勤務先で年末調整(済んでいる)

- 年末調整の内容(変更しない)

- 予定納税額の通知なしなど(該当しない)

を想定しています。

もし違う部分がある場合は、違う回答を選びましょう。

※回答に応じて、さらに質問が追加される場合があります。

これで事前準備は完了です。

右下の「次へ」を選びます。

給料情報の入力

ここから給料に関する情報を入力していきます。

「給与所得の源泉徴収票」を用意しましょう。

※源泉徴収票自体は、税務署に提出しません。

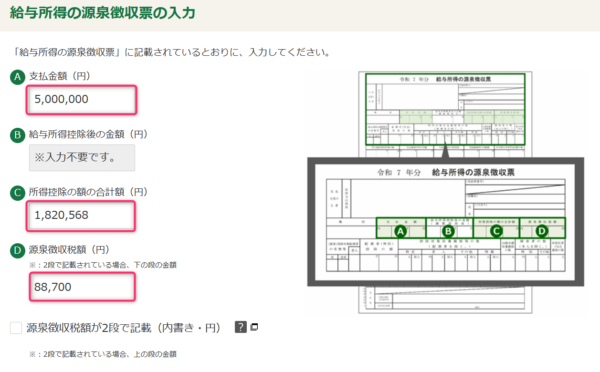

▼源泉徴収票の入力

「源泉徴収票」を見ながら

- 支払金額

- 所得控除の額の合計額

- 源泉徴収税額

の3つの金額を入力します。

※今回の具体例では、社会保険料控除(760,568円)、配偶者控除(38万円)、基礎控除(68万円。所得336~489万円の場合)が年末調整済みで、「所得控除の額の合計額」が1,820,568円という前提です。

「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は「記載あり・なし」を選びます。

「所得金額調整控除」は年収850万円超で扶養している子どもや障害者がいる場合に該当することがあります。

「支払者」には、自分の勤め先の情報(住所・名前)を入力します。

以上を入力したら、右下の「入力内容の確認」を選びます。

※「入力が間違っている場合」、または「勤務先の年無調整の計算自体が誤っている場合」はエラーになります。再度、源泉徴収票の金額をご確認ください。

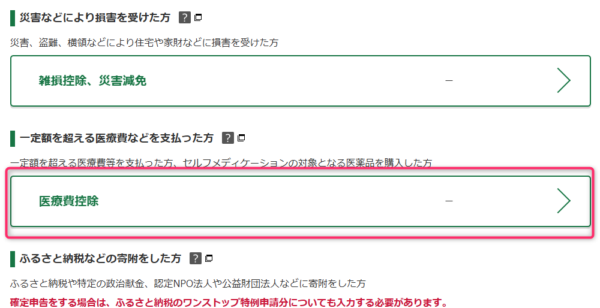

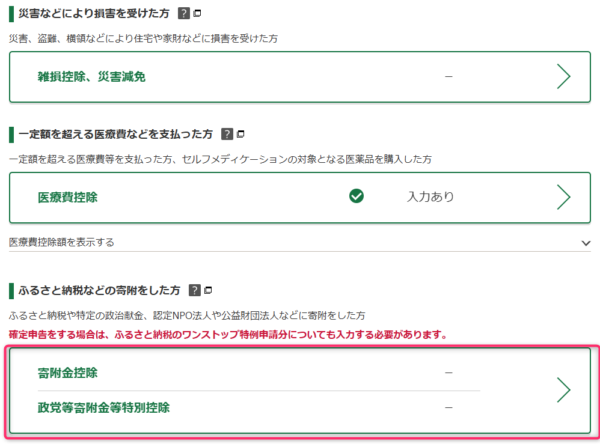

医療費控除・ふるさと納税の入力

※医療費控除もふるさと納税もない場合は、次の「住宅ローン控除 (1) 選択」に飛んでください。

=====

医療費控除やふるさと納税をする場合には、ここで入力します。

入力方法は下記の記事の該当部分を参考にしてみてください。

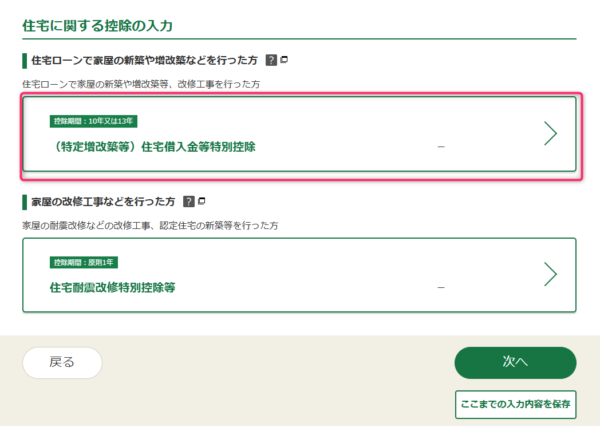

住宅ローン控除 (1) 選択

下にスクロールして、住宅ローン控除のための入力に移ります。

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を選びます。

住宅ローン控除 (2)基本情報

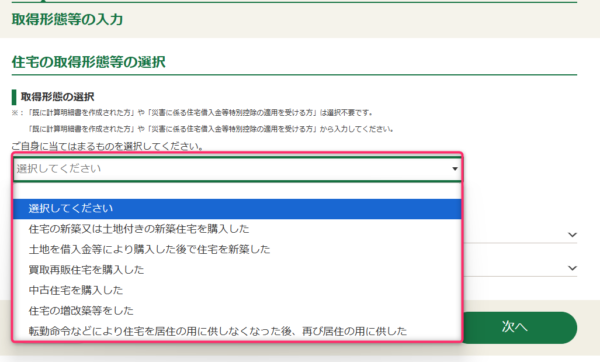

▼住宅の取得形態等の入力

「選択してください」を選ぶと選択肢が出てくるので、当てはまるものを選択します。

1番目:住宅の新築又は土地付きの新築住宅⇒注文住宅(建物のみ)、分譲住宅・マンション

2番目:土地を借入金等により購入した後で住宅を新築⇒注文住宅(土地の購入+建物)

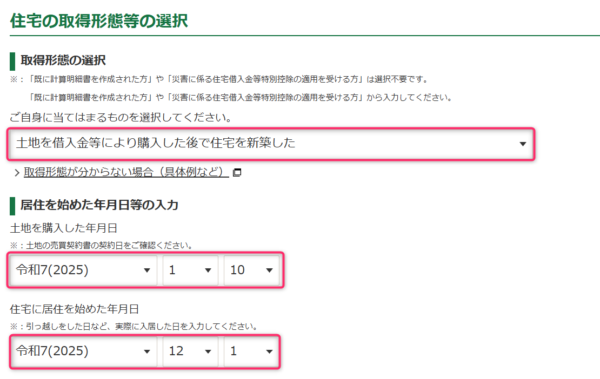

今回は、「2番目」の「土地を借入金等により購入した後で住宅を新築」を例にしています。

- 注文住宅(土地の購入+建物)

- 夫婦連帯債務

- 自治体の補助金:なし

- 住宅取得資金贈与:なし

- 認定長期優良住宅:該当

「1番目」も2番目のうち土地に関する情報がないだけで、基本は同じです。

「4番目」の中古住宅は「中古住宅に関する情報」も入力します。

例えば「2番目」を選ぶと下に新しく欄が表示されるので

- 土地を購入した年月日入力=ふつうは土地の全部事項証明書の売買の日付

- 住宅に居住を始めた年月日の入力=ふつうは転入日(住民票の異動日)

をそれぞれ入力します。

※選んだものによって出てくるものが異なるため、指示のとおり入力してください。

「次へ」を選びます。

▼住宅や土地についての質問

各質問が出てくるので、ご自身の状況に応じて「はい」か「いいえ」で答えてください。

※下記の回答は、前提条件にしたがったものです。

注:異なる質問が出たり、質問自体がない可能性もあります。

【共有者の有無等】

Q 住宅に関して共有者はいますか?

Q 土地に関して共有者はいますか?

⇒登記事項証明書に共有持分(夫婦や親子で共有など)がある場合には「共有者あり」を、単独(例:夫だけ)で所有している場合は「共有者なし」を選びます。

※今回の例では夫婦で共有している前提のため「はい」にしています。

【借入金に関する質問】

Q 借入金等の借入先は1か所ですか?

⇒1か所なら「はい」、2か所以上ある場合は「いいえ」

Q その借入金等は調書方式に対応したものですか?

⇒金融機関ごとに異なりますが、令和7年分は、多くの金融機関で「対応していない」を選べばよいでしょう。

参考 年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧

【認定住宅等の該当】

Q 認定長期優良住宅や省エネ住宅等の認定住宅等に該当しますか?

⇒今回は認定長期優良住宅を例にしているため、「該当する」にしています。

⇒そのほか、認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に該当する場合も「該当する」です。

※わからない場合は、ハウスメーカーや不動産会社にご確認ください。

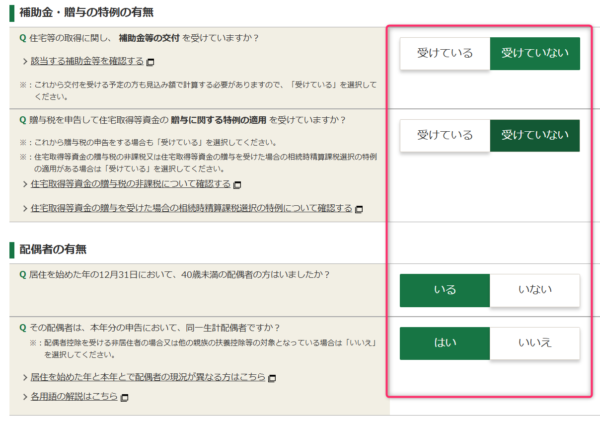

【補助金・贈与の特例の有無】

Q 住宅等の取得に関し、補助金等の交付を受けていますか?

⇒自治体から住宅購入で補助金がもらえる場合は「はい」を、ない場合は「いいえ」を選びます。

※今回の例では補助金はないとして「いいえ」にしています。

Q 贈与税を申告して住宅取得等資金の贈与に関する特例の適用を受けていますか?

⇒両親・祖父母から贈与を受けてこの特例を利用する場合は「はい」を、利用しない場合は「いいえ」を選びます。

※今回の例ではこの特例を利用しないものとして「いいえ」にしています。

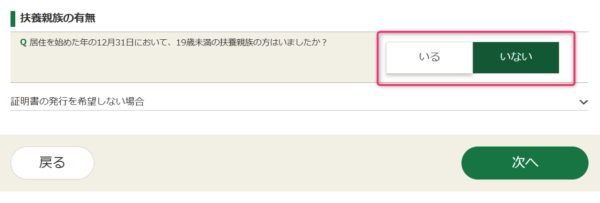

【配偶者の有無】【扶養親族の有無】

- 夫婦のいずれかが40歳未満

- 19歳未満の扶養親族がいる

のどちらかに当てはまる場合、借入限度額の上乗せ措置があるため、その確認です。

以上、質問に答えたら1番下の「次へ」を選びます。

▼必要書類と適用要件の確認

「必要書類の確認」と「適用要件の確認」のページです。

必要書類は最初に準備をしていただきましたが、念のため上から順番に確認しましょう。

また、適用要件も念のため順番に確認してください。

「次へ」を選びます。

※「適用要件」の詳細な解説は次で行っています。

関連 住宅ローン控除の条件は?新築・中古住宅購入で減税を受けるための12のポイント

住宅ローン控除 (3)金額や面積

ここから住宅・土地に関する具体的な金額などを入力していきます。

▼住宅・土地の契約書の内容の入力

まず「住宅の取得対価の額」と「土地の取得対価の額」を入力します。

建物・土地の売買契約書、建物の請負契約書などで消費税の金額を確認しましょう。

▼住宅・土地の登記内容の入力

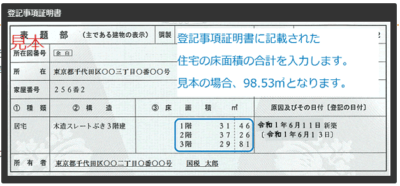

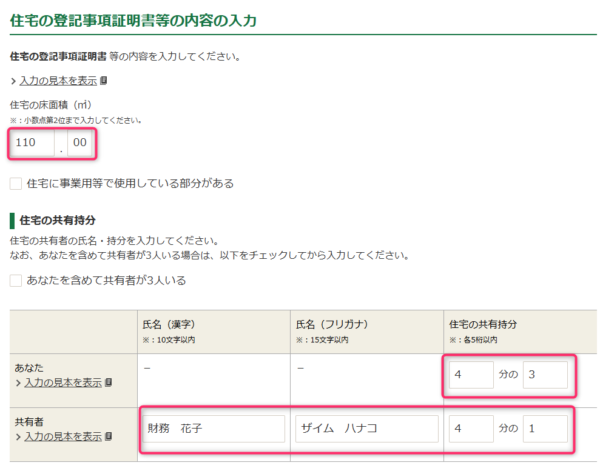

次に「住宅の床面積」と「住宅の共有持分(2人以上で共有している場合)」を入力します。

※床面積は、登記事項証明書の「床面積」の欄で確認できます。2階建てや3階建てなら各床面積の合計です。

※「住宅の共有持分」も登記事項証明書のとおりに入力します。

共有者の持分は登記事項証明書の「権利者その他の事項」の欄に書かれています。今回は例として、夫3/4、妻1/4にしていますが、実際の割合を入力してください。

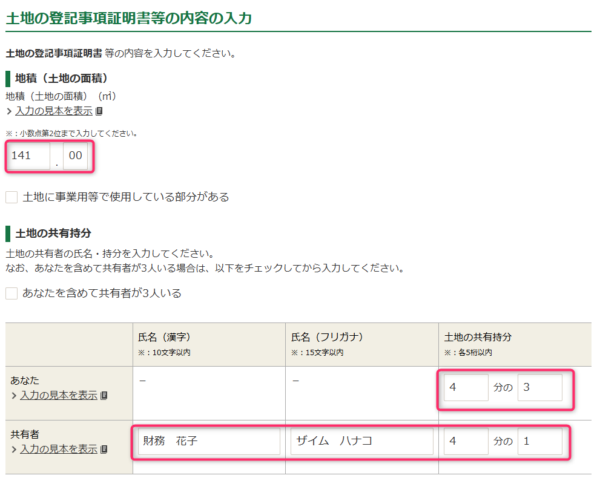

土地も建物と同じように入力します。

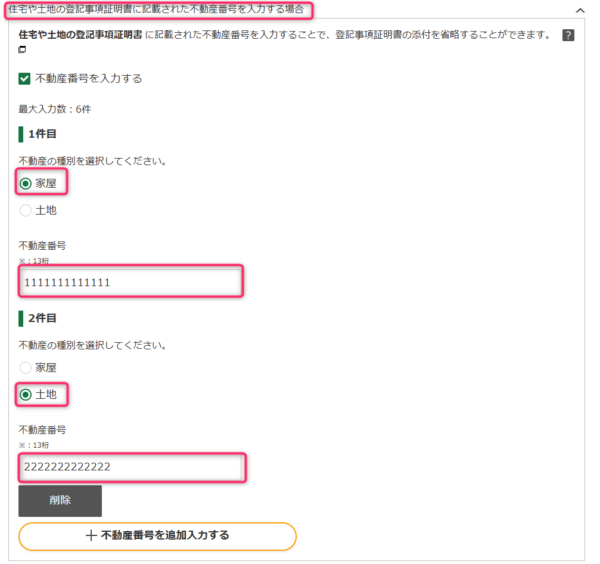

▼不動産番号の入力

「住宅や土地の登記事項証明書に記載された不動産番号を入力する場合」を選んで不動産番号を入力すると、建物・土地の全部事項証明書の提出を省略できるので必ず入力しておきましょう。

「次へ進む」を選びます。

※補助金・贈与がある場合は、次の画面で入力をします。今回は両方とも「ない」前提のため省略します。

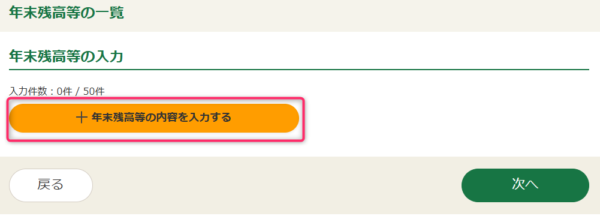

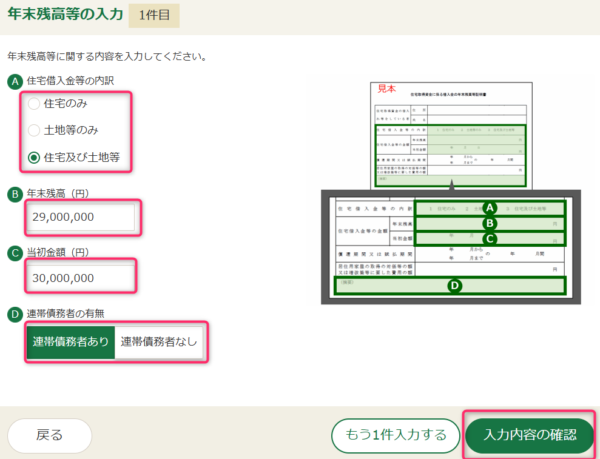

住宅ローン控除 (4) 年末残高

住宅ローンの年末残高の入力をします。

「住宅ローンの年末残高証明書」に書かれている情報をそのまま入力します。

- 住宅借入金等の内訳:住宅のみ、土地等のみ、住宅及び土地等から選ぶ

- 年末残高:令和7年12月末現在の住宅ローン残高を入力

- 当初金額:最初に借りたときの住宅ローンの金額を入力

- 摘要欄に連帯債務者の記載があれば「あり」、なければ「なし」

入力が終わると確認画面に戻ります。

「2つ以上」の年末残高証明書がある場合は、さらに入力し、なければ「次へ」を選びます。

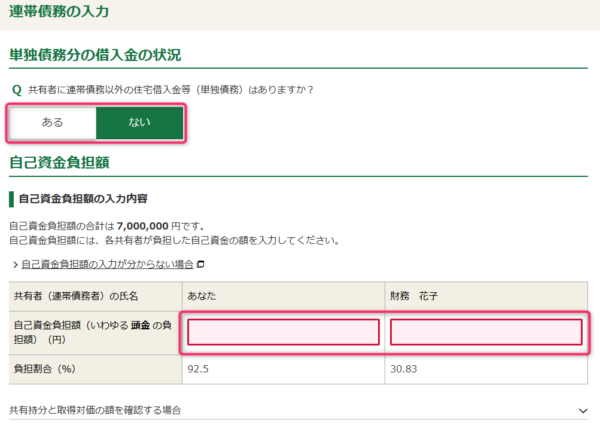

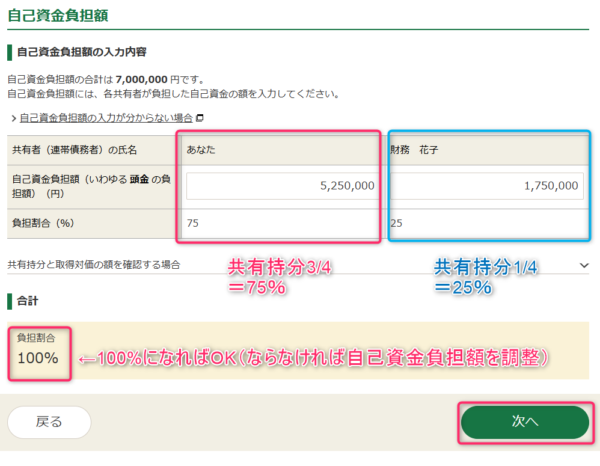

住宅ローン控除 (5) 連帯債務

夫婦や親子で連帯債務の場合です。

住宅ローン控除で最も分かりにくいのが連帯債務がある場合の自己資金負担額の入力です。

今回だと

- 取得対価3,700万円-借入金3,000万円=700万円の資金

について入力する必要があります。

「その700万円はどこから来たの?」

という質問をしているわけですね。

例えば

- 他の共有者が別で借りた住宅ローン

- あなたと他の共有者の自己資金負担額(頭金)

から調達したことが考えられます。

今回は「共有持分(夫3/4、妻1/4)」と一致するように自己資金負担額を入力しています。

- 夫:700万円×3/4=自己資金525万円

- 妻:700万円×3/4=自己資金175万円

そもそも登記をするときの「共有持分」というのは、「お金を出した割合(自己資金+住宅ローン)」でもあるはずなので、この2つの割合は一致するのがふつうです。

そのため、一致するように自己資金の部分で調整しています。

「次へ」を選びます。

「住宅と土地の取得対価」よりも住宅ローンの方が多い(オーバーローン)の場合の入力方法について質問がよくあります。

諸経費の分まで含めて借りた場合にオーバーローンになることがあります。

この場合は「自己資金負担額」に「マイナスの金額」を入力して調整します。

詳細は「オーバーローンの場合の住宅ローン控除の書き方の注意点」をお読みください。

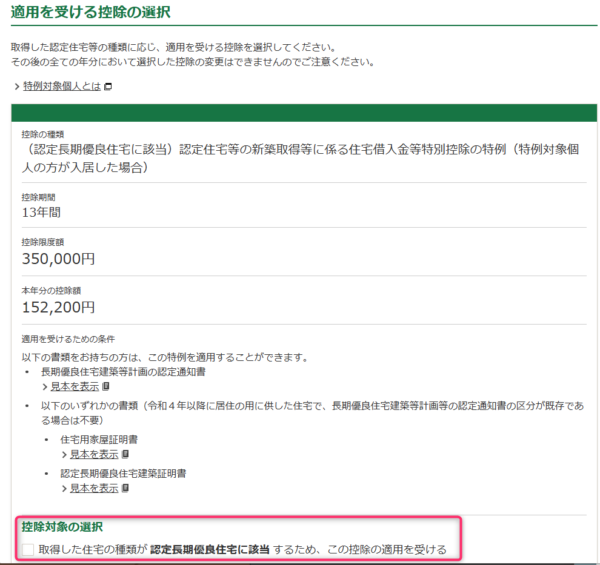

住宅ローン控除 (6) 控除の選択

「適用を受ける控除」の選択肢が出てきます。

(例)

- 認定長期優良住宅

- 認定低炭素住宅

- ZEH水準省エネ住宅

- 省エネ基準適合住宅

該当するものをチェックしましょう。

※今回は「認定長期優良住宅」を選んでいます。

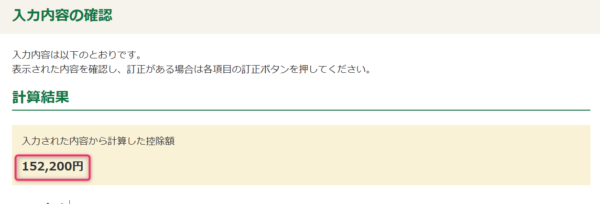

住宅ローン控除 (7) 入力内容の確認

▼入力内容の確認

これで入力が完了です。

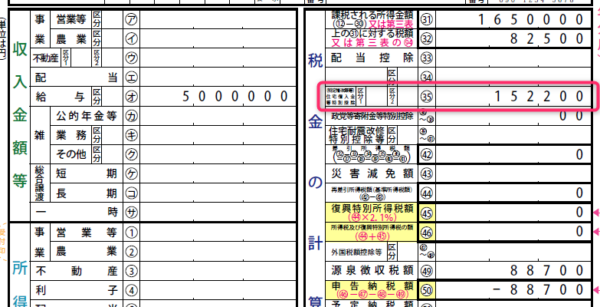

※今回は年末残高2,900万円×持分3/4×控除率0.7%=152,200円(百円未満切捨)

内容を確認して、良ければ右下の「入力終了」を選びましょう。

これでようやく元に戻りました。

右下の「次へ」を選びます。

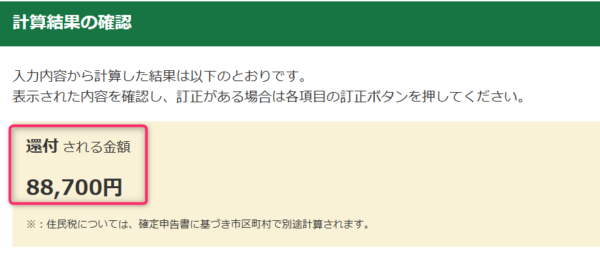

▼計算結果の確認

しかし、その後の「計算結果の確認」を見ると、還付される金額は先ほどの住宅ローン控除の金額(今回だと152,200円)と異なっている場合が多いです。

今回は住宅ローン控除をする前の所得税(年末調整でもらった源泉徴収票の源泉徴収税額)が88,700円だったので、その全額が還付されています。

つまり、これ以上は給料から天引きされていないため、所得税から還付できないのです。

ただし、残りの金額は住民税から控除されます。

会社員の場合、6月以降に給料から天引きされる「住民税」が減ります。

※6月頃に市町村からくる住民税の明細でご確認ください。

関連 住宅ローン控除の還付金はいつ振り込まれる?思ったより少ない理由は住民税にあり!

内容を確認して、良ければ右下の「次へ」を選びましょう。

基本情報の入力

最後に確定申告に必要な基本情報を入力します。

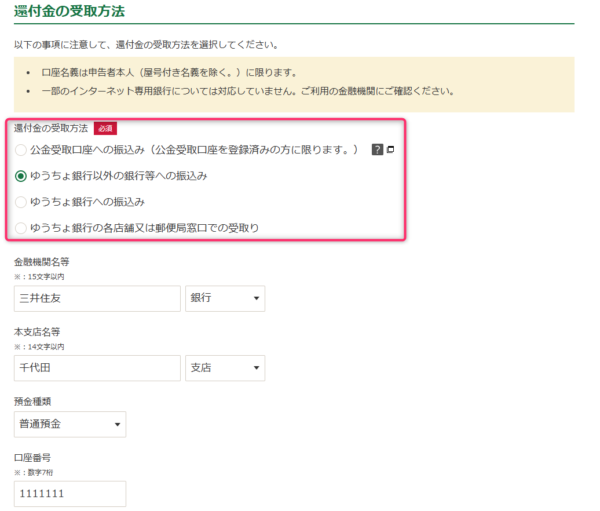

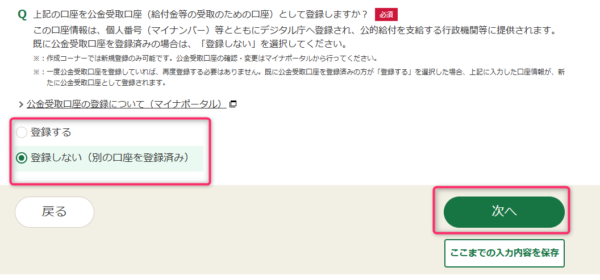

▼還付口座の入力

還付口座の情報を入力します。

例えば「ゆうちょ銀行以外の銀行等へ振込み」をする場合は下記の画面が出ます。

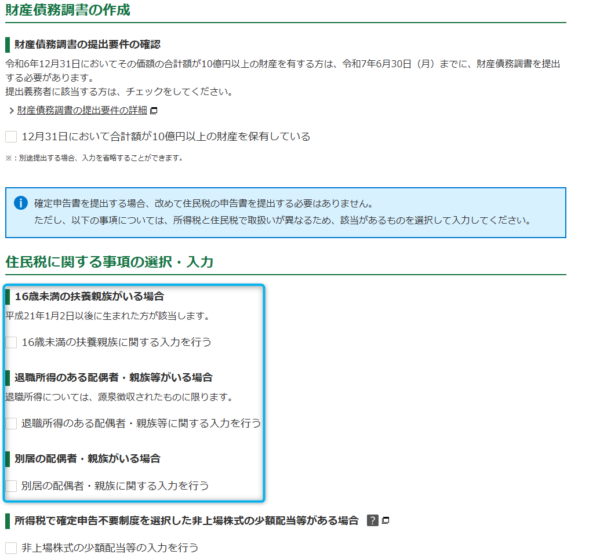

▼財産債務調書・住民税等

財産債務調書は無視して進めます。

住民税に関する事項は、該当するものがあれば入力します。

▼氏名・住所等の入力

氏名・電話番号を入力します。

住所を入力します。

申告書を提出する税務署は、住所から自動的に入力されます。

※「令和8年1月1日の住所」が異なる場合は、「住所が上記と異なる」にチェックを入れて、新しい住所を入力してください。

「その他の項目の入力」は、

- 世帯主の氏名:自分が世帯主の場合は「ご自身が世帯主」を選ぶ

- 世帯主からみた続柄

- 整理番号:空欄でも可

- 提出年月日:空欄でも可

を入力します。

右下の「次へ」を選びます。

▼マイナンバーの入力

対象者がいる場合、マイナンバーカードの12桁の数字を入力します。

これで基本情報の入力は完了です。

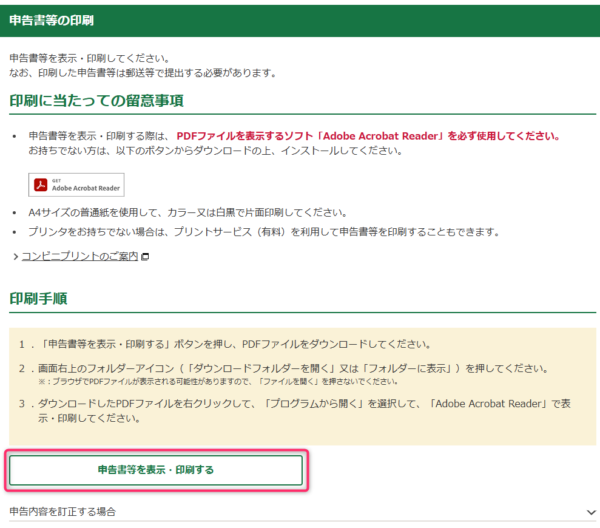

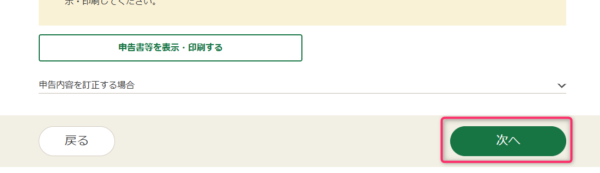

確定申告書の印刷方法

いよいよ確定申告書の印刷です。

下の「申告書等を表示・印刷する」を選ぶとPDFファイルが出力されます。

※e-Taxの場合は、送信前の「確認用」が出力できるため、この段階で内容が正しいか、確認しましょう。

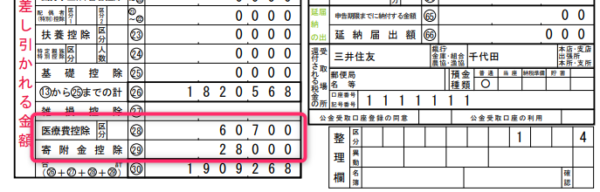

(1) 確定申告書 第一表

右上の35欄に「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」に金額が書かれているか確認しましょう。

(参考)医療費控除・ふるさと納税もある場合

左下の28欄の「医療費控除」に金額が書かれているか確認しましょう。

ふつうは、支払った医療費から10万円を引いた金額になります。

また、ふるさと納税をしている場合は、左下の29欄の「寄附金控除」で寄付をした金額から2,000円を引いた金額が書かれています。

例では3万円のふるさと納税のため、28,000円になっています。

(2) 添付書類台紙 ※紙で提出する場合

紙で提出する場合は、次に「添付書類台紙」が出て、

- マイナンバーに関する書類(コピー)

を貼ります。

※源泉徴収票の提出は不要です。

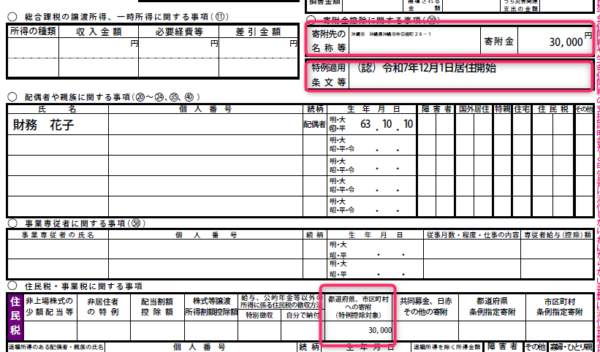

(3) 確定申告書 第二表

第二表は「所得の内訳」や「控除」の内容について書かれている書類です。

ふるさと納税を受ける場合は

- 「寄附金控除に関する事項」

- 「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村分への寄附(特例控除対象)」←特に重要!!

の2か所に寄付をした金額が記載されているか確認しましょう。

住宅ローン控除は、ふつう「特例適用条文等」に入居年月日が書かれています。

※第二表については、医療費控除の情報は特に記載されません。

(4) 住宅ローン控除の計算明細書

住宅ローン控除の場合、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が複数出力されます。

すべて提出が必要です。

(例)

- 【一面】令和07年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

- 【二面】令和07年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算

- (付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

※計算内容によって上記以外の書類が出力される場合があります。

「提出用」と書かれたものはすべて提出しましょう。

(5) 医療費控除の明細書

医療費控除をする場合は、「医療費控除の明細書」という書類も出てきます。

この書類も税務署に提出します。

一方、医療費の領収書は税務署に提出する必要はありません。

医療費の領収書は5年間の保管が必要となります。

(6) 各書類の「控」

「第一表」「第二表」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」「医療費控除の明細書」などがもう一度出てきますが、これは「控用」です。

国税庁は令和7年から「第一表」に収受印を押すのを廃止しました。

なお、来年の確定申告(令和8年分)からは、この控用も廃止され、控えが必要な場合は、自分で控えを作成・保管することになります。

(7) 提出書類等のご案内

確定申告書を紙で提出する場合は、「提出書類等のご案内」に注意点が書かれています(この用紙自体の提出は不要)。

ふるさと納税の確定申告をする場合は、「寄附金の受領証明書」の原本と一緒に提出しましょう。

郵送する場合は、右下に郵送先の税務署名・住所も印刷されるので、これを切り取って封筒に貼るだけでOKです。

申告書一式自体を郵送する場合は、「レターパックライト」がおすすめです。

関連 レターパックライト・プラスならコンビニで!購入・支払方法の注意点まとめ

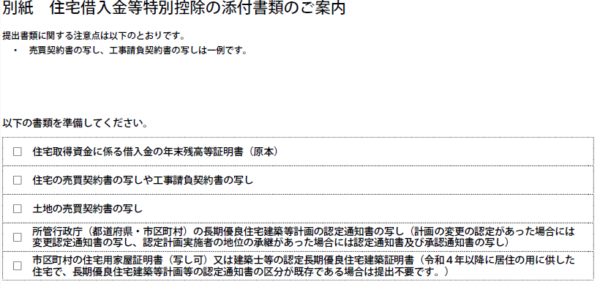

(8) 別紙 添付書類のご案内

住宅ローン控除は必要書類が多いため、自分が選んだ条件に応じて書類一覧が出てきます。

順番にチェックしながら提出する書類を確実に送りましょう。

なお、

- 原本

- 写し(コピー)

が書類によって異なるので、ご注意ださい。

※住宅・土地の登記事項証明書は「写し(コピー)」の提出でOKです。途中で不動産番号を入力した場合は、提出自体が不要です。

(参考) e-Taxで提出する場合

指示に従って、提出(送信)をしてください。

送信後に、正式な確定申告書類を印刷することができます。

入力データの保存

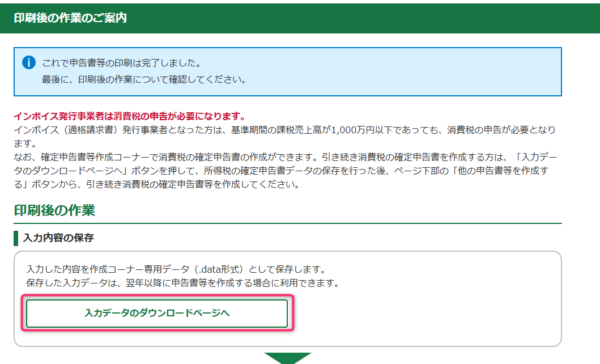

印刷が終わったら、下記の画面に戻って「次へ」を選びます。

「入力データのダウンロードページへ」を選ぶと来年の確定申告用にデータを保存できます。

「入力したデータをダウンロード」すると「~.data」という名前のファイルがダウンロードされます。

こで全部終了です。

お疲れさまでした。

以上、住宅ローン控除の確定申告書の作成方法について徹底解説しました。

所得税の還付は、数週間~1か月半で銀行口座に還付されるかと思います。

電子申告(e-Tax)を利用すると、さらに早く還付を受けることができます。

まとめ

住宅ローン控除に関する記事は、住宅ローン控除のカテゴリに整理していますので、あわせてご確認ください。

あなたの確定申告のお役に立てたら幸いです。

なお、あくまで書き方に関する一般的な情報提供を目的としている記事のため、具体的な相談については税理士又は税務署までお願いいたします。

156 件のコメント

突然のコメント失礼致します。

こちらのサイトはとてもわかりやすく説明されているため、非常に助かりました。同じように今のタイミングで住宅ローン控除の還付申請をする友人にもこちらのサイトをお勧めしております。

私自身もサイトの記事に倣って、先日住宅ローン控除還付申請の諸々の書類を税務署に提出したのですが、疑問が拭えないので質問させていただきます。

前提条件と同条件で認定長期優良住宅なのですが、

この場合、こちらのサイト通りですと「適用を受ける控除の選択」の際に、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」のチェックのみで進んでおりますが、「認定住宅新築等特別税額控除」についてはチェックしなくても良いのでしょうか。

記入が進んでいく中で「適用を受ける控除の選択」がもう一度出てくるタイミングで「(認定長期優良住宅に該当)認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」にチェックをする欄があるので、そこで賄えているという認識でよろしいでしょうか。

税務署に提出する前も、最初の段階で「認定住宅新築等特別税額控除」にチェックをするのとしないとで、2パターン作成してみたのですが、最初にチェックをすると控除金額が上限より10万程高くなり、チェックをしないと所謂認定住宅で受けられる控除金額の上限に近しい金額になったので、上限をオーバーするのはおかしいと考え、後者のもので税務署へ書類を提出しました。

もし、チェックした方で出す(控除額が上限+αで高い)ことが出来るのであれば、そちらの方で提出し直した方が得なのでは?と考えてしまい。。

分かりにくい質問かもしれず恐縮ですが、

お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。

>TKさん

こんばんは!neronaです。

お役立ていただきありがとうございます^^

またご友人におすすめいただきありがたい限りです。

住宅ローンを組んで認定住宅を取得した場合

(1)認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

(2)認定住宅新築等特別税額控除

のいずれかを選べます。

「認定住宅新築等特別税額控除」は住宅ローンを組んでいなくても受けられる控除です。

住宅ローン控除とは別の制度です。

控除額は最高65万円で、控除期間は【1年間のみ】です。

・・・お気づきになりましたね。

住宅ローン控除は10年(or13年)控除できますが、

認定住宅新築等特別税額控除は1年の1回の控除で終了です。

例えば10年なら最高500万円に対して、この制度は最高65万円です(控除できない場合は2年目に繰越可能)。

1年目は確かに多いのですが、2年目以降ゼロになります。

・住宅ローンの金額が少なくてほとんど自己資金の場合

は有利になる可能性があるかどうかです。

ほとんどの方は住宅ローン控除が有利と考えます。

【追記】

記事作成したので詳細はこちらもご確認ください。

https://shokonoaruie.com/ninteijutaku-kojo/

>nerona様

早速のご回答と、疑問点についての詳細記事まで作成いただきありがとうございます。

拝見しましたが、自己資金で購入する人以外は、圧倒的に住宅ローン控除の方が有利ですね。しかも、一度認定住宅新築等特別税額控除を受けてしまった際には、以降の切り替えが出来ないとのことで、、勝手に判断して地獄を見るところでした。。

住宅ローン控除の方で申請して正解ということがわかり、大変助かりました。今後も疑問点があった際には、また改めてご相談させていただきます。ありがとうございました。

初めての確定申告(住宅ローン)こちらのサイトで無事乗り越えらそうです。ありがとうございます。

分かりやすく大変参考になりました。

ただ、字の書体が見にくいような・・・

私の目が年寄りなのか・・・

>たまきさん

こんにちは!neronaです。

わざわざありがとうございます^^

字の書体は見る環境によっても異なるかもしれませんね。

私もあまりその辺は詳しくなくて申し訳ないです>_<

非常にわかりやすいサイトに巡り合えて感動しております。

一つ質問ですが、「住宅資金贈与」の金額を入力する際に、

私は合計1300万円贈与してもらいました。

内訳としては、省エネ住宅に該当するので上限の1200万と、暦年贈与の100万円です。

住宅資金贈与は私の場合上限1200万なのですが、1300万か1200万のどちらを記載するのが正解でしょうか?

お手すきの際にご返信いただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

>こにこにさん

こんにちは。neronaです。

返信遅くなり申し訳ありません。

住宅ローン控除の計算明細書を見ると「住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額」とあります。

住宅取得等資金の贈与の特例を受けるために贈与税の申告書を作成すると思いますので、そこで特例を受けた金額を書くのが正解と考えます。

暦年贈与分は住宅にあてるかどうか決まってないので関係ないかと。

国税庁の公式サイトでも「住宅取得等資金の贈与の特例を受けた部分の金額を差し引いた額」とあります。

https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/zoyozei/tokureigaiyo/jutakushutokuhikazei/zokaichikukojo.html

とても分かりやすいサイトで、参考にさせていただいております。

お分かりでしたら、次の2点について、ご教示ください。

①全ての項目を入力後に、帳票表示・印刷をしたところ、『特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方(提出用)※補助金などの計算をしている箇所があるので一緒に提出』のページが出力されません。

こちらのページは、別途、税務署のサイトからダウンロードしなければならないのでしょうか。

②提出書類に、住民票や登記事項証明書があります。夫婦で持ち分がそれぞれあるため、それぞれ確定申告をしますが、住民票や登記事項証明書を2通用意する必要がありますか?それとも、どちらか一方が原紙で、もう一方がコピーでも問題ありませんか?

税務署により対応が異なると思いますが、ご経験等ありましたら、教えてください。

>ふうたろうさん

こんばんは!neronaです。

1番目はふうたろうさんの入力内容に「補助金」や「住宅資金贈与」がなかったからではないかと思われますが、いかがでしょうか。

2番目は夫側に原本を添付し、妻側にはコピーを添付してコピーに「原本は○○(←夫の名前)の確定申告書に添付」と書いて提出したことがあります。

下記のサイトでも同様のことを書かれていますが、おっしゃるとおりで税務署次第かと思います

https://ieul.jp/column/articles/628/#3-2

ご返信ありがとうございます❗

①について、補助金の入力をしています。

『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の一面には、補助金額が反映されていましたが、出力したPDFには『特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方(提出用)』のページがありませんでした。

こちらの紙も提出しないと、不足になってしまうのでしょうか?

>ふうたろうさん

再度、別の条件で入力したところ、補助金があるばあいでも「すまい給付金」のように「家屋(住宅)」のみ補助金をもらう場合には出力されませんでした。

この表は補助金をもらった場合で「土地・住宅の両方」に対するものの場合、あん分するための計算になっています。

そのため、もしすまい給付金で「家屋」を選んでいるのであれば、おそらく「ない」のが正解と考えます。

本文、表現を修正しましたm(_ _)m

初めての住宅ローンで書類作りに主人と緊張していましたが、こちらのサイトのお陰で簡単に作成できました。ありがとうございます。一点お伺いしたいのですが、提出書類の全部事項証明書を法務局に郵便で取り寄せたところ、権利者等の住所が引っ越す前の実家(本籍)のままだったのですが、これは住宅ローンの確定申告までに変更しておかないといけないものでしょうか?現住所でないといけないのでしょうか?

よろしければご回答お願い致します。

>りんごさん

こんばんは。neronaです。

ご質問の件、残念ながらそのようなケースに出会ったことがないため

私ではわからないところです。

提出される税務署に念のためご確認されることをおすすめします。

住宅ローンを受けるために融資を受ける際に金融機関から引越し後の住所にしたいと住民票を

あらかじめ移してから登記するケースも実務上多いため、なかなかそのようなケースに出会わないためです。

私が知っている範囲では、売買・贈与、抵当権の設定・抹消など、何か登記をしようとしたときに

住所変更登記をしていないと登記ができない(先に住所変更登記が必要)ということくらいでしょうか。

早速の返信ありがとうございました!

税務署にたずねたところ、前の住所のままで大丈夫とのことでした。ありがとうございます♪

>りんごさん

よかったです^^ わざわざありがとうございます!

はじめまして。とても参考になるサイトに出会えて助かりました。

かなり初歩的な質問になるのですが、お時間ある時に教えて頂けると幸いです。

2019年に中古マンションを夫婦連帯債務で購入しました。

夫婦共に会社員です。来月、住宅ローン控除を受けるために

確定申告を行わないとダメなんですけど、こちらのサイトを参考にしながら、「確定申告書等作成コーナー」から作成して、郵送しようと思っているのですが、夫婦共に会社員で、連帯債務の場合、

夫婦それぞれが、「確定申告書等作成コーナー」から作成するんでしょうか?同一世帯なら、例えば、私が代表で、1回、作成するだけでいいのでしょうか?

あと、もう一つ、税務署に行って確定申告をする場合、夫婦両方ともが行かないとダメでしょうか?こちらも私が代表で行って(夫の分の必要書類等も持参して)申告しても大丈夫なんでしょうか?

本当に初歩的で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

>グリーン末さん

こんばんは。neronaです。

夫婦ともに作成が必要です。日本は「1人」ごとに計算するためです。

なるほど、書いた方が良さそうなので本文に追記しますね^^

税務署は2月17日~3月16日の間は申告書の提出の受付だけして、

作成についてはすべて「確定申告会場」になります。

お住いの「市町村名+確定申告会場」で検索してみてください。例えば岐阜市だと下記のような感じです。

https://www.city.gifu.lg.jp/13533.htm

逆に2月16日までに税務署に行くのもありだと思います。還付を受けるための申告は

1月1日以降提出可能なので、混雑する2月16日以降を避けることができます。

このとき、代理でもいいのかということですが、例えば先ほどの岐阜市の例では

「代理人の場合は代理権の確認書類と代理人の身元確認書類を持参してください。」

とあります。なりすまし防止のためかと思いますが、各税務署や各確定申告会場で

異なる可能性があるため、あらかじめ公式サイトでご確認ください。

代理が可能なら代表して1人で行くことも可能ではないかと思われます。

今年初めての年末調整に対して不安だらけだったのですが、わかりやすいサイトを見つけることができて本当に心強いです。

質問があります。

こちらのページと酷似した条件でしたので、国税庁のホームページから作成してみたのですが、なぜかA表ではなくB表が作成されてしまいます。

所得は給与しかないのですが…

理由にお心当たりはありますでしょうか?

>せーんさん

こんばんは。neronaです。

住宅ローン控除の記事はまだ令和元年版になっていないので

違う部分もあったかと思いますが、最終的にはBはAを含んでいるので

Bで特に問題ありません(大は小を兼ねるです)。

まもなくこの記事も更新予定ですが、おそらくB表になると思われます。

nerona様

ありがとうございました^ ^

会社員の住宅ローン控除はA表、と記載されているサイトが多く不安でしたが、安心しました。

今年からはB表を用いるよう変更になったのかしら?

早急にご回答くださり、心強いです。

本当にありがとうございました^ ^

解説ありがとうございます。

翌年の確定申告で、住宅ローンと住宅資金贈与を申請する予定です。

必要書類として、以下のものが重複しておりますが、2通必要かどうかご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。

・源泉徴収

・請負契約書や売買契約書の写し

・土地・家屋の登記事項証明書

宜しくお願い致します。

>はっしーさん

こんにちは。neronaです。

私も同時に提出しましたが、その時は住宅ローン控除の確定申告書(所得税)に

「原本」を添付して、贈与税申告書には「コピー」を添付して、コピーの空いたところに

「原本は所得税の確定申告書に添付しています。」と一文書きました。

公式見解でどこかに書かれているものではなくて提出する前に税務署に聞いたものなので

念のためご自身が提出する税務署に確認されることをおすすめします。